Ampelpartner und NGOs fordern vom Justizminister ein konsequentes Gesetz gegen Hass im Netz. Ein Gutachten will aufzeigen, welche Möglichkeiten dafür auch nach dem europäischen DSA bleiben. Die BMJ-Pläne sollen zeitnah vorgestellt werden.

Es ist wahrscheinlich eines der anspruchsvollsten rechtspolitischen Vorhaben der Ampel: Wie kann auf Hass und Hetze im Internet reagiert werden, wie können sich Betroffene wehren? Dazu wird das Bundesjustizministerium (BMJ) nach Informationen von LTO zeitnah Eckpunkte zu einem Gesetzentwurf vorstellen. Ein Rechtsgutachten, das LTO vorliegt, zeigt auf, wie der aussehen könnte und vor allem, wo das Europarecht Spielräume für ein nationales Gesetz lässt.

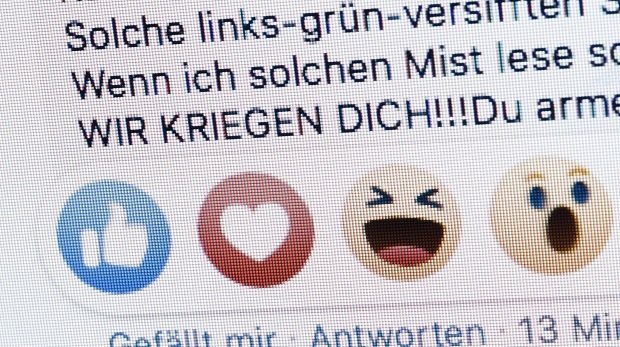

Aber ganz von vorne. Die Ampelfraktionen haben sich im Koalitionsvertrag festgelegt, ein eigenes "Gesetz gegen digitale Gewalt" auf den Weg zu bringen. "Wir schaffen die rechtlichen Rahmenbedingungen für elektronische Verfahren zur Anzeigenerstattung und für private Verfahren und ermöglichen richterlich angeordnete Accountsperren", heißt es dort. Es soll die Antwort sein auf Belästigung, Mobbing, Diskriminierung, Diffamierung, bis hin zu Bedrohung oder Erpressung, und neuen Phänomenen wie deep fakes – vor allem auf Social Media-Plattformen. Also Aussagen, die strafrechtlich relevant sind, aber auch solche unterhalb der Strafbarkeitsschwelle. Studien wollen bei Hass im Netz einen sog. Silencing-Effekt erkennen: Bürgerinnen und Bürger trauten sich im Netz ihre Meinung nicht mehr zu posten aus Sorge vor Einschüchterung. Das BMJ sieht digitale Gewalt im Zusammenhang mit Desinformation als Faktor für Radikalisierung.

Wer soll entscheiden, die Plattformen oder lieber die Gerichte?

Pflichten auf großen Online-Plattformen? Das ist auch das Regulierungsgeschäft der Europäischen Union. Unabhängig von den deutschen Plänen hat die EU 2022 den Digital Services Act (DSA) verabschiedet. Dabei handelt es sich um eine Verordnung, die unmittelbar in den Mitgliedstaaten gilt und Regeln für große Online-Plattformen wie Facebook, Twitter, Youtube und Co aufstellt, unter anderem zur Moderation und einer Ansprechstelle für Betroffene.

Der DSA löst in Deutschland das Netzwerkdurchsetzungsgesetz (NetzDG) weitgehend ab. Damit hatte der deutsche Gesetzgeber ab 2017 versucht, Plattformen stärker in die Pflicht zu nehmen, auf strafbare Inhalte und Hatespeech zu reagieren. Im Mittelpunkt blieb die Frage, wie gewissenhaft und angemessen die Plattformen mit Beschwerden umgehen – und wie auf der anderen Seite ungerechtfertigtes Over-Blocking verhindert werden kann.

Auf die Strafverfolgung zu setzen, ist angesichts akut wirkender Bedrohungen und Beleidigungen für Betroffene wenig aussichtsreich, gerade bei anonymen Posts kann es lange dauern, bis die Behörden die Identität der Urheber ermittelt haben. Wie unterschiedlich die Polizei außerdem auf Anzeigen bei Hassposts im Netz reagiert, hatte die ZDF-Sendung von Jan Böhmermann mit der Anzeige offensichtlicher Fälle bundesweit getestet. Von schleppenden Ermittlungen bis zur Ablehnung von Anzeigen war alles dabei.

Das Bundeskriminalamt (BKA) erklärte gegenüber LTO*, dass nur etwa ein Prozent der persönlichen Beleidigungen im Internet überhaupt angezeigt würden. Generell, so ein BKA-Sprecher, belegten Studien, dass "ein relevantes Ausmaß an Viktimisierung in verschiedenen Bereichen 'digitaler Gewalt' zumindest nicht rückläufig ist".

"Bisher verlaufen Ermittlungen fast immer im Sande, weil nicht klar ist, welche Person einen Account betreibt", sagte Ulf Buermeyer, Vorsitzender der Gesellschaft für Freiheitsrechte (GFF) am Mittwoch zu LTO. "Diese Lücke muss ein Digitales Gewaltschutzgesetz unbedingt schließen! Die Gesellschaft für Freiheitsrechte fordert daher eine rechtsstaatlich saubere Grundlage für gerichtliche Sperren von Hass-Accounts."

Gutachten sieht Weg frei für Accountsperren und Zustellbevollmächtigten

Um die Spielräume für den Gesetzgeber auch nach dem Inkrafttreten des DSA aufzuzeigen, hat die GFF ein Gutachten vom Institut für Europäisches Medienrecht in Auftrag gegeben. Der britische Rechtswissenschaftler und Professor der Universität Luxemburg Mark Cole kommt mit seinem Kollegen Dr. Jörg Ukrow darin zum Ergebnis, dass auch nach dem DSA viel Raum für eigene nationale Antworten in einem Digitalen Gewaltschutzgesetz bleibt. Kernstück könnten dabei Accountsperren werden, die von Richterinnen und Richtern angeordnet werden. Initiativen wie die der GFF setzen auf das Zivilrecht – Betroffene sollen mittels Sperranträgen** gegen die Plattform vorgehen. Wer auf Social Media bedroht wird, wendet sich an ein Gericht, dann ordnen Richterinnen und Richter nach Prüfung des Falls gegenüber der Plattform an, den Account zumindest vorübergehend zu sperren, so der Vorschlag.

Für eine solche Lösung sieht das Gutachten den Weg frei, obwohl bereits der DSA selbst Vorgaben zu Accountsperren durch die Plattformen enthält (Art. 23). Für eine nationale Regelung könne der Gesetzgeber sich dabei an diesen Vorgaben orientieren, so das Gutachten. Nach dem DSA können Online-Plattformen Nutzerinnen und Nutzer ausschließen, die regelmäßig offensichtlich illegale Inhalte posten. Geschehen soll das nach einer Warnung und für einen begrenzten Zeitraum. Über ein solches Vorgehen müssen Plattformen in ihren allgemeinen Geschäftsbedingungen informieren.

Das Gutachten sieht auch Vorgaben zu einem Zustellungsbevollmächtigten der Plattformen durch den DSA nicht als abschließend an. Auch bei diesem Aspekt könnte ein digitales Gewaltschutzgesetz eigene Akzente setzen. Diese Person ist wichtig, damit Erklärungen, Klagen und Schriftstücke gegenüber Plattformen zugestellt werden können. Damit soll Betroffenen von digitaler Gewalt die Last abgenommen werden, an einem fernen ausländischen Firmensitz ihre Klagen zuzustellen.

Betroffene sollen selbst effektiv vor Gericht vorgehen können

Was Bundesjustizminister Buschmann in einem künftigen Gesetz vorschwebt, geht zumindest teilweise aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine parlamentarische Anfrage ausgerechnet der AfD-Bundestagsfraktion hervor: Rechtliche Hürden für Betroffene von digitaler Gewalt abbauen, die es erschweren, selbst effektiv gegen Beleidigungen, Drohungen und Persönlichkeitsrechtsverletzungen im Netz vorgehen zu können. Einen Schwachpunkt sieht die Regierung derzeit noch bei Lücken im System der Auskunftsrechte. Außerdem sollen die rechtlichen Rahmenbedingungen für elektronische Verfahren zur Anzeigenerstattung und für private Verfahren sowie richterlich angeordnete Accountsperren geschaffen werden. Eine Änderung des Strafrechts sei nicht vorgesehen.

Die AfD ist die einzige Fraktion, die keinerlei Anlass für ein Gewaltschutzgesetz sieht. Weil man befürchtet, dass sich unter den Pöbelnden im Netz viele AfD-Anhänger befinden, denen dann besser beizukommen wäre? AfD-Rechtspolitiker Stephan Brandner sagte: "Selbstverständlich gelten die einschlägigen Straftatbestände wie zum Beispiel Beleidigung, Nötigung, Bedrohung auch im digitalen Raum – darüber hinaus ist aus unserer Sicht eine Regulierung nicht nötig. Es drohen vielmehr unter der verbrämten Bezeichnung 'digitale Gewalt' weitere Regulierungen der Meinungsfreiheit, das ist schädlich für unsere Demokratie."

Was kommt auf die Gerichte zu?

Handlungsbedarf sehen dagegen alle anderen Fraktionen und die einschlägigen Bürgerrechtsorganisationen wie die GFF und Hateaid.

"Die Durchsetzung von Recht darf andererseits auch nicht allein den Social Media-Plattformen über ihre AGB überlassen sein, hier sind zu starke wirtschaftliche Interessen im Spiel", sagte die Grünen-Rechtspolitikerin Renate Künast zu LTO, sie hatte sich selbst jahrelang vor Gerichten gegen Hasskommentare wehren müssen.

"Bei all diesen Wegen drohen lange Zeiträume in denen die digitale Gewalt sich auf die Opfer massiv auswirkt, aber keine Maßnahmen ergriffen werden, Hass oder Stalking also unvermindert weiter wirken", so Künast weiter.

"Wir sehen vermehrt Fälle bildbasierter digitaler Gewalt, vor allem mit pornografischen Deepfakes", erklärte Josephine Ballon, Head of Legal bei der NGO Hateaid. "Deren Erstellung ist nicht strafbar. Ihre Verbreitung nur teilweise, vor allem nach § 33 KunstUrhG." Sie begrüßt vereinfachte Antragsverfahren bei Gericht und spricht sich für einen kostenrisikoarmen Zugang aus. "Denkbar wären etwa feste Streitwerte pro Äußerung, wie zum Beispiel im Familienrecht, um Gerichtskosten gering zu halten." Auch vereinfachte Antragswege hält sie für überlegenswert. "Natürlich wollen auch wir gerichtliche Entscheidungen in diesem Bereich nicht abschaffen. Angesichts dessen, dass die Gerichte ohnehin schon unter der Auslastung durch Verfahren im Bereich Fluggastrechte, Dieselskandal etc. leiden, muss man jedoch vielleicht bessere Wege finden, um das Recht zugänglich zu machen. Aktuell ist das nämlich bei digitaler Gewalt nicht der Fall."

Konkurrenzentwurf aus Niedersachsen über den Bundesrat

Diese Woche konnte sich der Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) unfreiwillig einen eigenen Eindruck von der gegenwärtigen Beschwerde- und Meldepraxis auf der Social Media-Plattform Twitter verschaffen. Das Bundesamt für Justiz hatte ein Bußgeldverfahren gegen Twitter eingeleitet, wie Buschmann am Dienstag auch auf Twitter bekanntgab. "Dem BfJ liegen hinreichend Anhaltspunkte dafür vor, dass Twitter gegen die gesetzliche Pflicht zum Umgang mit Beschwerden über rechtswidrige Inhalte verstoßen hat", schrieb er. Wenig später holte das Beschwerdesystem Buschmann selbst ein, eben jener Tweet zum Bußgeldverfahren wurde bei Twitter mit einer Beschwerde versehen gemeldet. Buschmann postete die Benachrichtigung und kommentierte "Nice try ;)".

Nicht nur das BMJ arbeitet an Eckpunkten für ein Gesetz, auch das SPD-geführte niedersächsische Justizministerin hat sich mit einem eigenen Vorstoß für ein bundesweites Gesetz eingeschaltet. Die Eckpunkte eines solchen Gesetzes gegen digitale Gewalt würden derzeit erarbeitet werden, die Einbringung einer entsprechenden Bundesratsinitiative ist zeitnah vorgesehen, hieß es auf LTO-Anfrage aus dem Ministerium. "Mit dem Gesetz wollen wir den von digitaler Gewalt Betroffenen die Möglichkeit eröffnen, zeitnah vor ordentlichen Gerichten die Sperrung einzelner Posts oder gar eines ganzen Accounts beantragen zu können", lautet es weiter. Mit der BMJ-Version habe das niedersächsische Vorhaben nichts zu tun. Die beabsichtigte Bundesratsinitiative sei unabhängig, die Landesregierung begrüße aber die Pläne der Bundesregierung für ein Gesetz gegen digitale Gewalt ausdrücklich. "Zur Förderung dieses Vorhabens und um eigene Vorstellungen in das Gesetzgebungsverfahren einzubringen, wird Niedersachsen von der Möglichkeit Gebrauch machen, seinen Einfluss über den Bundesrat geltend zu machen", so der Pressesprecher.

Wenn das Bundesministerium demnächst seine Eckpunkte und dann einen Gesetzentwurf vorlegt, wird sich zeigen wie groß die Einigung der Ampel auch in den Details ist. Und was ein niedersächsischer Entwurf dann wert ist.

*Anmerkung der Redaktion: BKA-Statement wurde am 6.4.23, 8.55 Uhr, nachträglich ergänzt.

**Anmerkung der Redaktion: In einer früheren Version war unzutreffend von Klagen die Rede.

Gutachten zu Spielräumen nach DSA: . In: Legal Tribune Online, 05.04.2023 , https://www.lto.de/persistent/a_id/51497 (abgerufen am: 01.09.2024 )

Infos zum Zitiervorschlag