"I know it when I see it", sagte mal ein Richter zu seiner Expertise für Pornografie. Der BGH hat sich Baselitz' skandalöse Werke wohl nie angeschaut. Martin Rath über einen vielleicht inszenierten Skandal, der den Künstler berühmt machte.

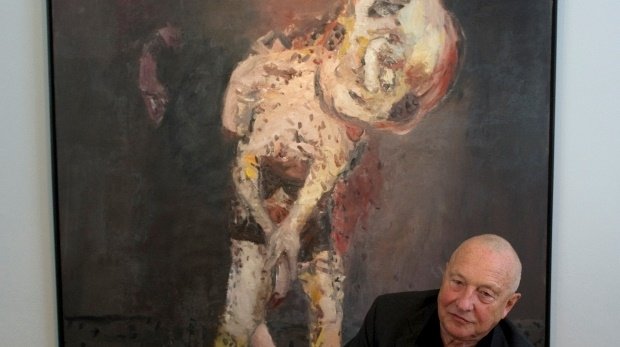

Zwei Bilder boten der Staatsanwaltschaft Berlin (West) 1964 Anlass, gegen den Maler Georg Baselitz (bürgerlich: Hans-Georg Kern) sowie die Galeristen Hans-Michael Werner und Benjamin Katz wegen eines Delikts nach § 184 Abs. 1 Nr. 1 Strafgesetzbuch (StGB) vorzugehen. Sie zeigen in ihr Gekröse zerlegte menschliche Figuren, die jeweils mit einem riesenhaften Körperteil ausgestattet sind, das sich mit etwas gutem Willen als Phallus erkennen lässt: "Nackter Mann" und "Die große Nacht im Eimer" (hier mittig als "Best of" des Museums Ludwig).

Der damals geltende Straftatbestand, den das Trio, damals junge Männer von Mitte 20, erfüllt haben sollen, lautete: "Mit Gefängniß bis zu einem Jahre und mit Geldstrafe bis zu eintausend Mark oder mit einer dieser Strafen wird bestraft, wer 1. unzüchtige Schriften, Abbildungen oder Darstellungen feilhält, verkauft, vertheilt, an Orten, welche dem Publikum zugänglich sind, ausstellt oder anschlägt oder sonst verbreitet, sie zum Zwecke der Verbreitung herstellt oder zu demselben Zwecke vorräthig hält, ankündigt oder anpreist […]".

Wen erregt denn Zombie-Gekröse?

Es fällt schwer, in den beiden Bildern von menschlichem Gekröse nebst potenziellem Phallus eine sexuelle Komponente zu entdecken, die sich unter "Unzucht" subsumieren ließe. Allenfalls würde man heute vielleicht erwarten, dass sich Liebhaber von Zombie-Filmen über die anatomisch inkorrekte Darstellung ihrer Lieblinge aufregten, schwerlich, dass Strafverfolgungsbehörden auf den Plan träten, um die Öffentlichkeit vor dem erotischen Hauch der Gemälde zu schützen. 1964/65 ging die Sache jedoch bis zum Bundesgerichtshof (BGH), der das am 30. Juni 1964 gegen Baselitz und Tatgenossen ergangene Urteil des Landgerichts Berlin (LG) aufhob (Urt. v. 23.3.1965, Az. 5 StR 620/64).

In seinem Urteil merkt der BGH zunächst recht unfreundlich an, dass das LG die zwingende Norm des § 41 StGB übersehen habe, der im damaligen Wortlaut anordnete, den inkriminierten Gegenstand "unbrauchbar" zu machen. Ob die Vernichtung eines Bildes, das möglicherweise ein Kunstwerk sei, allerdings dem Grundrecht der Kunstfreiheit aus Artikel 5 Abs. 3 Grundgesetz (GG) entspreche, stehe dann in Frage und sei weiter zu bedenken.

Fritz Bauer, der bekannte hessische Generalstaatsanwalt, kritisierte hier sogleich den BGH, der sich im Baselitz-Urteil auf die grundrechtsdogmatische Position festlegte, auch die Kunstfreiheit sei nach Artikel 2 GG der Schranke des "allgemeinen Sittengesetzes" unterworfen (Anm. Bauer, Juristenzeitung 1965, S. 491).

Unzucht: "I know it, when I see it"

Dazu, ob es sich bei den Baselitz-Arbeiten überhaupt um unzüchtiges Bildgut handele, wollten die BGH-Richter allerdings kein Urteil abgeben. Die Redaktion der "Juristenzeitung" kürzte 1965 gnädig den zwischen den Zeilen geäußerten Wunsch nach einer höchstrichterlichen Inaugenscheinnahme aus ihrem Abdruck heraus: Die Berliner Richter hätten Feststellungen zum pornografischen Wesen treffen müssen, "die übrigens durch die Aufnahme verkleinerter farbiger Reproduktionen in die Urteilsgründe hätten ergänzt und anschaulich gemacht werden können".

Dem berühmt-berüchtigten Statement "I know it, when I see it", das der US-Richter Potter Steward 1964 für juristische Werturteile in Sachen Obszönität kundtat (Jacobellis v. Ohio, 378 U.S. 184), hätten sich seine BGH-Kollegen hier gut anschließen können, denn offensichtlich hatten sie die Machinationen des Georg Baselitz gar nicht zu Gesicht bekommen.

Martin Rath, Skandal-Prozess um Baselitz 1964/65: . In: Legal Tribune Online, 05.07.2015 , https://www.lto.de/persistent/a_id/16089 (abgerufen am: 01.09.2024 )

Infos zum Zitiervorschlag