Kürzlich ist die Initiative zur Umbenennung des Palandt nach einem LTO-Beitrag kontrovers diskutiert worden. Nun melden sich zwei Juristen und Mitglieder zu den Beweggründen zu Wort. Übertriebene Moral sei ganz sicher keiner davon.

Martin Rath bleibt in seiner Kritik an der "Initiative Palandt umbenennen" in der LTO "die Spucke weg". Der Grund für diese heftige Reaktion: Rath meint, seine Auffassung, der Palandt könne gerade wegen seines Namens als "Stolperstein der jüngeren deutschen Rechtsgeschichte" dienen, würde von Mitinitiator Janwillem van de Loo in der aktuellen JZ damit gleichgesetzt, "Adolf-Hitler-Plätze" zu rechtfertigen.

Hier liegt ein Missverständnis vor, das wir als Mitglieder der Initiative aufklären wollen. Nichts ist dagegen einzuwenden, wie Rath es vorschlägt, in den "Palandt" einen Text über seinen Namensgeber einzufügen. Gleichwohl setzt sich die Initiative für die wirksamere Alternative ein.

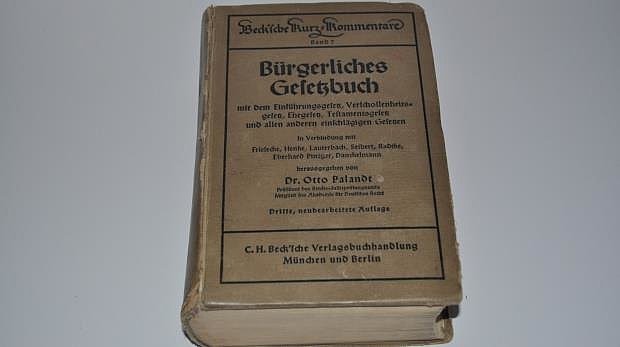

Im aktuellen Vorwort des Palandt wird über den Namensgeber kein Wort verloren. Im Kommentar ist lediglich vermerkt, dass Otto Palandt bis zur 10. Auflage am Kommentar mitgewirkt habe. Dass Palandt ausschließlich teils ideologiegetränkte Vorworte schrieb, erfährt man nicht. Unerwähnt bleibt auch, dass Palandt als Präsident des Reichsjustizprüfungsamtes maßgeblich dazu beitrug, Jurastudierende im Sinne des Nationalsozialismus zu erziehen und Frauen, Juden und Andersdenkende aus dem Justizbetrieb auszugrenzen. Und dass er nur durch Zufall zum Namensgeber avancierte. All das erfahren die Nutzer des Kommentars erst durch weitere Recherche.

Die begrenzte Wirkung von Stolpervorworten

Ein Vorwort oder Vorblatt, das die historische Einordnung im Kommentar selbst vornimmt, wäre daher ein Schritt in die richtige Richtung – vor allem, um zu vergegenwärtigen, dass "Palandt" eben keine neutrale und personenungebundene Marke ist. Und so verstehen wir auch Janwillem van de Loo in seinem JZ-Beitrag. Die De-Kontextualisierung des Kommentarnamens zu durchbrechen, ist ein wesentlicher Antrieb der Initiative. Wenn die Diskussion über sie also zu mehr historischer Reflexion gerade auch in der jungen Generation von Juristen beiträgt, ist das bereits ein großer Erfolg.

Die Kritik van de Loos (und der Initiative) richtet sich nicht gegen eine historisch-kritische Aufarbeitung in einem Vorwort, sondern gegen die leicht nachzuschiebende Argumentation, mit diesem sei dem Plädoyer für eine Umbenennung bereits der Wind aus den Segeln genommen. In der Sprache der juristischen Verhältnismäßigkeitsprüfung handelt es sich bei der Einfügung eines solchen "Stolperblatts" zwar um ein milderes Mittel. Aber eines, das nicht gleich geeignet ist. Denn es bliebe dabei, dass der Kommentar, der in allen Justizstuben steht und in allen Assessorexamensprüfungen hektisch durchblättert wird, weiterhin den Namen eines Nationalsozialisten trüge, der die menschenfeindliche Ideologie an einer wichtigen Schaltstelle der NS-Bürokratie gepflegt und durchgesetzt hat. Mit dem Namen ist aus Sicht der Initiative daher unvermeidlich eine (zu) affirmative Beziehung zur historischen Person Otto Palandt verbunden.

Rath empfiehlt hier "Ambiguitätstoleranz". Während die Umbenennung von "Adolf-Hitler-Plätzen" kaum einer Begründung bedürfe, sei es weniger selbstverständlich, öffentliche Straßen und Plätze umzubenennen, die nach historisch ambivalenteren Figuren wie Hindenburg benannt sind. Übertragen auf die juristische Kommentar-Welt bedeutete dies, dass ein Freisler-Kommentar unvorstellbar wäre, ein Palandt hingegen – historisch kontextualisiert – toleriert werden könnte.

Umbenennung des Palandt: . In: Legal Tribune Online, 27.09.2017 , https://www.lto.de/persistent/a_id/24729 (abgerufen am: 01.09.2024 )

Infos zum Zitiervorschlag