Mit einer Online-Petition fordert die "Initiative Palandt Umbenennen" den Beck-Verlag auf, seinem bekannten BGB-Kommentar einen neuen Namen zu geben. Martin Rath findet, es gibt bessere Wege, mit der Geschichte dieses Werks umzugehen.

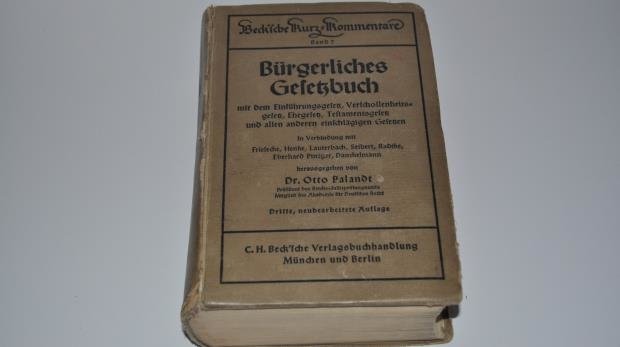

Verlage tun gut daran, ihre Produkte unter einer möglichst geschmeidigen Bezeichnung zu vermarkten. Gemessen daran erlaubt sich die Verlagsgruppe C.H. Beck einen ungewöhnlichen Luxus, wenn sie den wohl bekanntesten Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch unter dem Namen eines nationalsozialistischen Justizfunktionärs verkauft: Otto Palandt.

Die "Initiative Palandt Umbenennen" fordert nun im Rahmen einer "Petition" an den Verlag, diese Praxis zu beenden – mit einer gewissen moralischen Unbedingtheit, auf die gleich zurückzukommen sein wird.

Wie und nach wem der "Palandt" zu seinem Namen kam, ist inzwischen schon oft erzählt worden. Um das Anliegen der Initiative nachzuvollziehen, muss dies aber noch einmal geschehen.

Wie der Palandt zu seinem Namen kam

Am Anfang stand eine "Arisierung". Während der Weimarer Republik war der Berliner Verleger Otto Liebmann mit seinen juristischen "Kurz-Kommentaren" sehr erfolgreich gewesen. 1933 verkaufte er, angesichts der sich auch gegen ihn und seinen Verlag abzeichnenden Repressionen gegen Deutsche jüdischer Herkunft, das Unternehmen an C.H. Beck.

An einer neuen Kommentierung des Bürgerlichen Gesetzbuchs, die den ideologischen Ansichten des NS-Staates zu entsprechen hatte, wurde seit 1934 gearbeitet. Zum Namen "Palandt" kam der "Kurz-Kommentar", nachdem der ursprünglich als Herausgeber vorgesehene Gustav Wilke, Ministerialrat im Reichsjustizministerium, 1938 an den Folgen eines Verkehrsunfalls verstorben war. Seine Rolle übernahm, der Form nach, Otto Palandt.

Dessen Arbeitsschwerpunkt lag weniger im bürgerlichen Recht. Als Präsident des Reichsjustizprüfungsamtes war Palandt – selbstverständlich Nationalsozialist – für die Organisation der Juristenausbildung nach NS-Vorstellungen verantwortlich. Neben seiner amtlichen Position trat er hierzu auch publizistisch in Erscheinung, u.a. als Mitkommentator der Justizausbildungsverordnung (JAO). Zum "Palandt" allerdings steuerte Palandt allein die Vorworte der im NS-Staat publizierten Auflagen bei.

Schon in diesen ersten Auflagen leistete der "Palandt" eine Kommentierung des Bürgerlichen Gesetzbuchs und seiner Nebengesetze mit jener stilbildenden und praxisorientierten Autorität, die dem "Kurz-Kommentar" bis heute im juristischen Geschäft zugeschrieben wird – bis 1945, indem er u.a. die antiliberale und rassistische Gesetzgebung und Rechtsprechung für den Alltag der Anwälte und Richter handhabbar machte.

Im Verlagsgeschäft zählt die Marke

Das Geschäft der eigentlichen Kommentierung übernahm ein Team zivilrechtlich versierter Juristen, die teils auch nach 1945 beim Projekt "Palandt" blieben.

Die rassistischen Inhalte des Werks, beispielsweise zur Erbunwürdigkeit von "Nichtariern" oder zur mietrechtlichen Diskriminierung von Juden, wurden in der ersten Nachkriegs-Auflage mit der gleichen unauffälligen Routine bereinigt, mit seither jeder Wandel der Rechtsordnung in diesem langlebigen "Kurz-Kommentar" aufbereitet wird.

Einige der frühen Autoren machten darüber weiter Karriere. Beispielsweise stieg Claus Seibert (1902–1977), verantwortlich für denkbar furchtbare Beiträge im nationalsozialistischen "Palandt", vom Kammergericht zum Bundesgerichtshof auf – und erfreute das Publikum in seiner Freizeit mit heiteren Glossen in der Juristenzeitung.

Ungeachtet der Geschichte des "Kurz-Kommentars" und der evidenten NS-Belastung seines Namenspatrons, blieb die Verlagsgruppe C.H. Beck bis heute dabei, die etablierte Marke "Palandt" weiterzuführen.

"Initiative Palandt Umbenennen"

In der Juristenzeitung begründet nun unter dem Titel "Den Palandt umbenennen. Ein Beitrag zu juristischer Erinnerungskultur in Deutschland" Janwillem van de Loo, Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Europa- und Völkerrecht an der Universität Hamburg, die erwähnte Forderung, der Verlag C.H. Beck möge den Namen "Palandt" abschaffen (JZ 2017, S. 827–830).

Diesem Anliegen verschreibt sich auch die "Initiative Palandt Umbenennen (IPU)" mit ihrer Online-Petition.

Der Tatbestand ist inzwischen nun wahrhaft unstrittig: Bereits 1982 legte der Bremer Ministerialbeamte Hans Wrobel, dem viele verdienstvolle Untersuchungen zum Recht im NS-Staat zu verdanken sind, den wegweisenden Aufsatz vor: "Otto Palandt zum Gedächtnis. 1.5.1877 – 3.12.1951" – ein Beitrag, der schon in seiner Überschrift eine freilich ironische Brechung enthielt.

Denn der Aufsatz erschien in der "Kritischen Justiz", einer akzentuiert links orientierten rechtswissenschaftlichen Vierteljahresschrift, die jenseits der "Aufmerksamkeitsmaschine" von Examens- und Praxisrelevanz arbeitet – und hier natürlich bei der honorigen Phrase "zum Gedächtnis" ganz ohne den bourgeoisen Charme auskommen wollte, mit der sie im übrigen juristischen Schrifttum verwendet wird.

Mit sarkastischer Distanzierung soll es nun aber ebenso vorbei sein wie mit der vornehm-verlogenen "Palandt"-Apologie vor Wrobels maßgebender Darstellung von 1982 – wenn es nach der "Initiative Palandt Umbenennen" geht, die zu ihrer an den Verlag C.H. Beck adressierten "Petition" formuliert: "Es gehört zum gesellschaftlichen Konsens in unserem Land, keine Denkmäler für Nationalsozialisten zu pflegen. Aus guten Gründen akzeptieren wir heute keinen Adolf-Hitler-Platz mehr, kein Auto-Modell namens 'Himmler' und keine Hermann-Göring-Schule. Davon gibt es leider immer noch Ausnahmen. Gegen eine wollen wir, die Initiative Palandt Umbenennen, vorgehen: Den 'Palandt'."

Martin Rath, NS-Rechtsgeschichte: . In: Legal Tribune Online, 17.09.2017 , https://www.lto.de/persistent/a_id/24547 (abgerufen am: 27.07.2024 )

Infos zum Zitiervorschlag