Seit 30 Jahren hilft die staatlich geförderte Künstlersozialkasse freischaffenden Kreativen, indem sie diese wie Arbeitnehmer versichert. An den Beiträgen werden auch die Auftraggeber der Freiberufler beteiligt, deren Zahlungsmoral aber gering ist. Im LTO-Interview erklärt Rechtsanwalt und KSK-Beiratsmitglied Jens Michow, wie stärkere Kontrollen durch die Deutsche Rentenversicherung das ändern sollen.

LTO: Über die Künstlersozialversicherung haben freischaffende Künstler und Publizisten Zugang zur gesetzlichen Kranken-, Pflege- und Rentenversicherung. An den Beiträgen werden auch die Auftraggeber der Künstler beteiligt. Sie müssen 4,1 Prozent des Honorars abführen. Viele Unternehmen tun dies aber nicht. Wie kann das sein?

Michow: Niemand zahlt gerne Steuern oder Abgaben. Die Künstlersozialkasse (KSK) hat es da besonders schwer. Als Künstler gelten doch für die meisten Menschen vor allem ausübende, darstellende und bildende Künstler. Viele Unternehmen können daher nicht nachvollziehen, was sie mit einer "Künstler"sozialabgabe zu tun haben, da sie weder Konzerte veranstalten noch Zeitschriften oder Bücher herausgeben. Aber auch ein Autohersteller muss die Abgabe zahlen, wenn er regelmäßig etwa selbständige Grafiker, Werbetexter oder Fotografen für seine Öffentlichkeitsarbeit beauftragt.

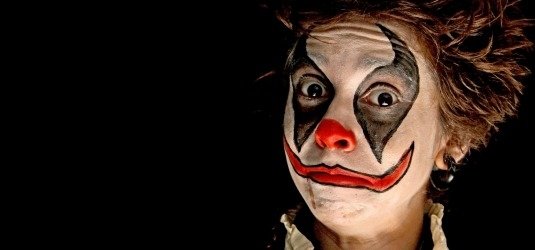

"Künstler sind etwa Clowns, Geräuschemacher oder Webdesigner"

LTO: Woher weiß ein Unternehmen überhaupt, dass es Abgaben an die KSK zahlen muss?

Michow: Es erschließt sich auch nach 30-jähriger Existenz des Künstlersozialversicherungsgesetzes (KSVG) für viele Verwerter künstlerischer oder publizistische Leistungen tatsächlich nicht von selbst. Wer weiß schon, dass auch Industrie- und Webdesigner oder Illustratoren Künstler sind und wissenschaftliche Autoren oder Übersetzer als Publizisten zum Schutzbereich des Gesetzes zählen? Aber auch Steuererklärungen kann ja heute kein Unternehmer mehr ohne Inanspruchnahme von Steuerberatern erstellen. Und deren Aufgabe wäre es, ihre Auftraggeber entsprechend auch über das KSVG zu informieren. Da aber auch hier zumeist die erforderliche Sachkunde fehlt, werden nur nachhaltige Prüfverfahren endlich mittelfristig ein entsprechendes Bewusstsein entstehen lassen.

LTO: Es ist ja auch gar nicht immer so einfach, zu sagen, wer Künstler ist.

Michow: Wer Künstler ist, definiert zunächst einmal die KSK. In einer Liste werden etwa 120 Berufe aufgezählt, die als Künstler anerkannt sind. Dazu gehören Clowns und Geräuschemacher ebenso wie Puppenspieler oder neuerdings Webdesigner.

Wenn die jeweiligen Berufsverbände die Tätigkeit als künstlerische Einrichtung anerkannt haben, spricht das sehr dafür, dass es sich um einen künstlerischen Beruf handelt.

Lehnt die KSK die Aufnahme eines Antragsstellers ab, müssen letztendlich die Sozialgerichte entscheiden, ob es sich bei der Tätigkeit um Kunst im Sinne des KSVG oder um ein Handwerk handelt. So hat das Bundessozialgericht etwa entschieden, dass ein Unternehmen, das Models in Reizwäsche in Diskotheken auftreten lässt, Künstlersozialabgaben zu zahlen hat. Eine Modedesignerin soll dagegen keine Künstlerin sein.

LTO: Nochmal etwas grundsätzlicher: Warum gibt es die KSK überhaupt?

Michow: Grund für den Erlass des Gesetzes war in den 70er und Anfang der 80er Jahre der Wunsch des Gesetzgebers, selbständigen Künstlern und Publizisten eine soziale Sicherheit zuteilwerden zu lassen, die weitestgehend der sozialen Absicherung von Arbeitnehmern entsprechen sollte. Tatsächlich sind selbständige Künstler und Publizisten durch das Gesetz nunmehr in die gesetzliche Kranken-, Pflege- und Rentenversicherung einbezogen. Das Gesetz wurde allerdings nicht als Option, sondern als Pflichtversicherung ausgestaltet. Selbständige Künstler und Publizisten sind also bei der KSK pflichtversichert.

des Gesetzes war in den 70er und Anfang der 80er Jahre der Wunsch des Gesetzgebers, selbständigen Künstlern und Publizisten eine soziale Sicherheit zuteilwerden zu lassen, die weitestgehend der sozialen Absicherung von Arbeitnehmern entsprechen sollte. Tatsächlich sind selbständige Künstler und Publizisten durch das Gesetz nunmehr in die gesetzliche Kranken-, Pflege- und Rentenversicherung einbezogen. Das Gesetz wurde allerdings nicht als Option, sondern als Pflichtversicherung ausgestaltet. Selbständige Künstler und Publizisten sind also bei der KSK pflichtversichert.

Und natürlich stellte sich damals sofort die Frage, wie man dieses System finanzieren könne. Anstelle des Arbeitgebers bei abhängig Beschäftigen sollten neben den Versicherten die jeweiligen Auftraggeber der selbständigen Künstler und Publizisten den zweiten Teil der Last tragen. Die haben sich zunächst energisch gegen diesen neuen Kostenfaktor gewehrt, zumal das Gesetz ja tatsächlich dem Typus der Selbständigkeit diametral zuwider läuft.

Das Bundesverfassungsgericht rechtfertigte in einem Beschluss aus dem Jahre 1987 die Belastung der Verwerter mit der Künstlersozialabgabe mit dem "besonderen kulturgeschichtlich gewachsenen Verhältnis zwischen selbstständigen Künstlern und Publizisten auf der einen und ihren Verwertern auf der anderen Seite". Dieses Verhältnis habe gewisse symbiotische Züge. Es besteht daher eine Verantwortung der Vermarkter für die soziale Sicherung der – typischerweise wirtschaftlich schwächeren – selbstständigen Künstler und Publizisten.

Auftraggeber drücken sich um Künstlersozialabgabe: . In: Legal Tribune Online, 14.08.2013 , https://www.lto.de/persistent/a_id/9354 (abgerufen am: 27.07.2024 )

Infos zum Zitiervorschlag