Die BILD hat Fotos und Kommentare von Facebook-Nutzern veröffentlicht, die zuvor gegen Asylbewerber gehetzt hatten. Warum die Zeitung ihr Persönlichkeitsrecht damit nicht verletzt hat, erklärt Niklas Haberkamm.

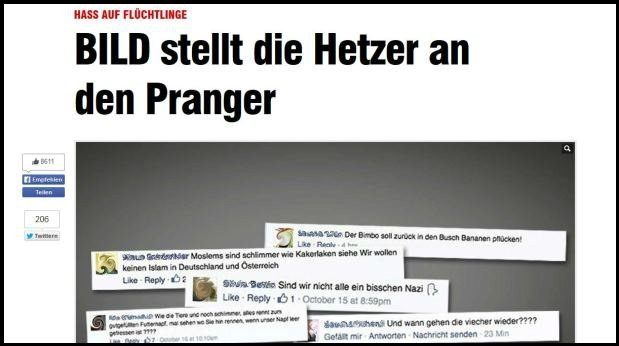

Mit ihrer jüngsten Aktion ist es der Bild-Zeitung in der ihr ureigenen Art wieder einmal gelungen, Angehörige ganz unterschiedlicher politischer Lager in Harnisch zu bringen – und eine Menge Aufmerksamkeit zu generieren. Einen Tag nachdem rund 20.000 Menschen in Dresden das einjährige Pegida-Jubiläum gefeiert hatten, veröffentlichte die Bild sowohl in ihrer Print-Ausgabe als auch online zahlreiche Facebook-Kommentare, aus denen unverhohlene Fremdenfeindlichkeit sprach. Damit ließ man es indessen nicht genügen, sondern veröffentlichte zusätzlich auch die Fotos und die Namen der Kommentatoren, die eine Identifizierung ohne Weiteres ermöglichen: "Wir stellen die Hetzer an den Pranger!"

§ 22 Kunsturhebergesetz (KUG) bestimmt, dass das "Bildnis" eines anderen nur mit dessen Einwilligung verbreitet werden darf. Ausnahmsweise entbehrlich ist diese nach § 23 Abs. 1 Nr. 1 KUG für Bildnisse aus dem Bereich der Zeitgeschichte. Wiederum als Ausnahme von der Ausnahme ist die Einwilligung trotz zeitgeschichtlichen Bezuges doch wieder nötig, wenn durch die Verbreitung ein überwiegendes berechtigtes Interesse des Betroffenen verletzt wird – ein Prüfungsschema, das der Bundesgerichtshof (BGH) als "abgestuftes Schutzkonzept" betitelt hat (Urt. v. 31.05.2012, Az. I ZR 234/10).

Mehr Zeitgeschichte ist kaum möglich

Zunächst hatte niemand eingewilligt. Zu prüfen ist dann, ob die Veröffentlichung des Bild-Prangers in den Bereich der Zeitgeschichte fällt. Wurde früher bis zu einem klarstellenden Urteil des EGMR im Jahre 2004 (EGMR Urt. v. 24.06.2004, NJW 2004, 2647, Rn. 72). noch zwischen sogenannten relativen und absoluten Personen der Zeitgeschichte unterschieden, ist heute nach den Vorgaben des Bundesgerichtshofs eine Interessenabwägung zwischen den Rechten des Abgebildeten nach Art. 2 Abs. 1, Art. 1 Abs. 1 GG, Art. 8 Abs. 1 EMRK auf der einen Seite und den Rechten der veröffentlichenden Medien nach Art. 5 Abs. 1 GG, Art. 10 Abs. 1 EMRK vorzunehmen. Bei dieser Abwägung geht es, wohlgemerkt, zunächst nur um die Frage, ob das Bildnis überhaupt dem Bereich der Zeitgeschichte zugeordnet werden kann.

Teil der "Zeitgeschichte" sind im Grundsatz sämtliche Fragen von allgemeinem gesellschaftlichem Interesse (BGH Urt. v. 28.05.2013 – VI ZR 125/12), insbesondere Vorgänge des politischen Meinungskampfes (vgl. BGH Urt. v. 11.06.2003 – VI ZR 209/12). Zweifellos ist das Interesse an den im Land antreffenden Flüchtlingsströmen und den Reaktionen innerhalb der Bevölkerung gewaltig. Speziell die Vielzahl fremdenfeindlicher Kommentare bei Facebook und die vom Justizminister beklagte, laxe Löschkultur des Konzerns waren in den letzten Wochen sogar ein Kernthema der öffentlichen Debatte.

Die Bildnisveröffentlichung erfolgte in diesem inhaltlichen und zeitlichen Kontext, auch die begleitende Textberichterstattung nimmt darauf Bezug (vgl. BVerfG Beschl. v. 26.02.2008, Az. 1 BvR 1602/07, Rn. 68). Die Abwägung fällt damit klar zugunsten des öffentlichen Informationsinteresses aus, das Persönlichkeitsrecht der abgebildeten Nutzer tritt dahinter zurück, ihre Einwilligung ist nach § 23 Abs. 1 Nr. 1 KUG aufgrund des zeitgeschichtlichen Bezugs hiernach ausnahmsweise überflüssig.

Was man selbst öffentlich macht, ist nicht intim oder privat

Zu beachten ist aber noch die Rückausnahme nach § 23 Abs. 2 KUG:Falls überwiegende berechtigte Interessen des Betroffenen der Veröffentlichung entgegenstehen, ist sie trotz zeitgeschichtlichen Bezuges unzulässig. Auch in diesem Prüfungspunkt sind wiederum alle Umstände des Einzelfalls zu berücksichtigten und gegeneinander abzuwägen (vgl. BVerG Beschl. v. 26.04.2001 – 1 BvR 758/97). Dabei kommt die sogenannte Sphärentheorie zur Anwendung. Ihr zufolge ist die Schutzwürdigkeit des Betroffenen unterschiedlich ausgeprägt, je nachdem, in welcher Sphäre (Intim-, Privat-, Sozial- oder Öffentlichkeitssphäre) der Eingriff stattgefunden hat (BGH, Urt. v. 20.12.2011, Az. VI ZR 261/10). Die Betroffenen wurden von der Bild-Zeitung gerade deshalb an den Pranger gestellt, weil sie ihre fremdenfeindlichen Ansichten zuvor bei Facebook in für jedermann sichtbaren Kommentaren veröffentlicht hatten. Damit kommen Eingriffe in die Intim- und Privatsphäre von vornherein nicht in Betracht. Die Sozialsphäre ist der Bereich, in dem sich die persönliche Entfaltung von vornherein im Kontakt mit der Umwelt vollzieht. Dies ist vorliegend der Fall. Bei der Kundgabe einer politischen Meinung auf Facebook ist die Sozialsphäre mit Sicherheit betroffen, wenn der Verfasser sie sämtlichen Nutzern des Netzwerks (und nicht nur seinen Freunden) sichtbar macht (vgl. BGH, Urt. v. 20.12.2011, Az. VI ZR 261/10).

Eine Veröffentlichung von Bildnissen aus der Sozialsphäre ist immer dann zu unterlassen, wenn dadurch schwerwiegende Auswirkungen auf das Persönlichkeitsrecht des Abgebildeten drohen. Dabei ist auch zu berücksichtigen, ob die Veröffentlichung in zutreffender und sachlich gehaltener Art und Weise erfolgt ist und welche Nachteile der Betroffene aufgrund der konkreten Art und Weise der Berichterstattung zu erdulden bzw. zu befürchten hat.

Niklas Haberkamm, Der "Pranger der Schande" bei Bild und das Persönlichkeitsrecht: . In: Legal Tribune Online, 22.10.2015 , https://www.lto.de/persistent/a_id/17296 (abgerufen am: 27.07.2024 )

Infos zum Zitiervorschlag