Seit dem 1. Oktober 2017 sollten Gesellschafter und Organe der meisten Unternehmen und Stiftungen eigentlich im neuen elektronischen Transparenzregister eingetragen sein. Doch bei der praktischen Umsetzung kommt es immer wieder zu Verzögerungen.

Mit der Novelle des Geldwäschegesetzes (GWG) wurde im Juni dieses Jahres ein elektronisches Transparenzregister für Unternehmen und Stiftungen eingeführt. Grundlage ist die vierte EU-Geldwäscherichtlinie. Doch das Ziel, Geldwäsche und Terrorismus effektiver zu bekämpfen, geht derzeit im Kleinklein des Registerformalismus unter.

Die Folge: In vielen Fällen wurden Eintragungen bislang noch nicht, nicht vollständig oder falsch vorgenommen. Das kann für die betroffenen Unternehmen gefährlich werden. Ihnen drohen Bußgelder von 100.000 Euro und in schweren Fällen von bis zu einer Million Euro.

Die Meldung erfolgt elektronisch über die Internetplattform des Bundesanzeiger Verlages www.transparenzregister.de. Meldepflichtig sind alle juristischen Personen des Privatrechts und eingetragenen Personengesellschaften, sowie alle Verwalter von Trusts und Stiftungen. Sie müssen diejenigen natürlichen Personen eintragen, die als "wirtschaftlich Berechtigte" unmittelbar oder mittelbar hinter der meldepflichtigen Einheit stehen.

In Beteiligungsketten trifft die Meldepflicht jede einzelne Gesellschaft bzw. Einheit innerhalb der Kette, sodass auf jeder Beteiligungsebene eine eigenständige Überprüfung und ggf. Meldung erfolgen muss. Das bedeutet, dass in Konzernstrukturen, bei denen an der Spitze z.B. eine Holding-Gesellschaft steht, es nicht ausreicht, dass nur die Holding prüft, ob eine Meldung erforderlich ist. Vielmehr muss jede einzelne Tochter abklopfen, ob sie meldepflichtig ist.

Wer hat das Sagen im Unternehmen?

Als wirtschaftlich Berechtigter gilt jede natürliche Person die direkt oder indirekt mehr als 25 Prozent der Kapitalanteile oder mehr als 25 Prozent der Stimmrechte an bzw. in der meldepflichtigen Einheit kontrolliert.

Dasselbe gilt für Personen, die auf andere Weise direkt oder mittelbar einen beherrschenden Einfluss auf die meldepflichtige Einheit ausübt, z.B. über Pool-, Stimmbindungs-, Treuhand- oder Konsortialvereinbarungen. Hält niemand mindestens 25 Prozent an der jeweiligen Gesellschaft, muss der gesetzliche Vertreter, z.B. der Geschäftsführer einer GmbH, als wirtschaftlich Berechtigter in das Transparenzregister eingetragen werden.

Im Fall von Stiftungen gelten als wirtschaftlich Berechtigte alle Mitglieder des Vorstands und alle konkret benannten Begünstigten. Im Fall von Trusts und unselbstständigen Stiftungen sind überdies der Treugeber, Verwalter oder Protektor als wirtschaftlich Berechtigter definiert.

Damit kommt ein breiter Personenkreis als wirtschaftlich Berechtigter in Betracht, den jede Gesellschaft und jede Stiftung mit Name, Geburtsdatum, Wohnort, Art und Umfang des wirtschaftlichen Interesses und ggf. der Staatsangehörigkeit an das Transparenzregister melden muss. Die wirtschaftlich Berechtigten trifft teilweise selbst eine Mitteilungspflicht an die eigene Gesellschaft.

Vorsicht: Die Meldefiktion gilt nicht ausnahmslos

Von der Meldepflicht gibt es dann eine Ausnahme, wenn sich die wirtschaftlich Berechtigten mit allen vorgenannten Daten, insbesondere der konkreten Beteiligungsverhältnisse, aus dem Handels-, Partnerschafts-, Genossenschafts-, Vereins- oder Unternehmensregister ergeben. In diesen Fällen bedarf es keiner gesonderten Meldung an das Transparenzregister.

Diese sogenannte Meldefiktion greift indes nicht für Stiftungen. Jede rechtsfähige Stiftung mit Sitz in Deutschland muss daher – unabhängig davon, ob sie gemeinnützig ist oder nicht – an das Transparenzregister melden.

Gesellschaften, Genossenschaften und Vereine haben hingegen sorgfältig zu prüfen, ob sich tatsächlich alle wirtschaftlich Berechtigten mit den aktuellen und vollständigen Daten aus den genannten Registern ergeben. Hierbei ist besondere Sorgfalt erforderlich, da z.B. die Gesellschafterlisten einer GmbH nach altem Recht oftmals nicht alle vorgenannten Daten enthalten.

2/2 Register wird Ende des Jahres scharf geschaltet

Ab dem 27.12.2017 kann das Transparenzregister eingesehen werden. Dazu berechtigt sind etwa Finanzämter oder Strafverfolgungsbehörden.

Darüber hinaus gewährt das Gesetz jedem Einsicht in das Transparenzregister, der ein berechtigtes Interesse an der Einsichtnahme hat. Das können etwa auch Banken und Versicherungen des Eingetragenen sein. Für den wirtschaftlich Berechtigten selbst besteht die Möglichkeit, durch einen Antrag an das Bundesverwaltungsamt (BVA) die für jedermann ersichtlichen Daten einzuschränken, sofern er minderjährig oder geschäftsunfähig ist.

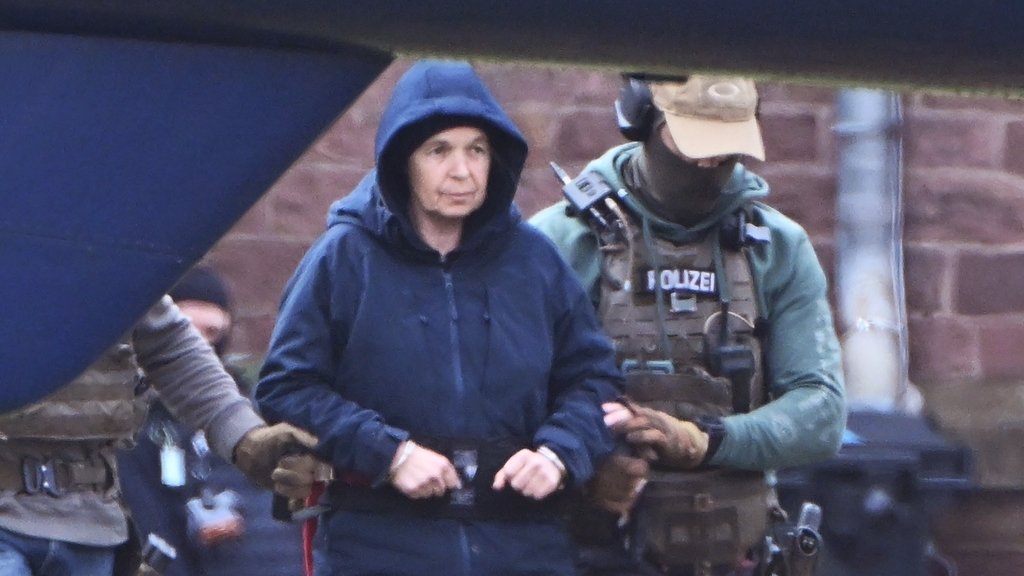

Auch dann, wenn der Einsichtnahme überwiegende schutzwürdige Interessen entgegenstehen, kann die Veröffentlichung eingeschränkt werden, etwa wenn eine Unternehmerfamilie die Entführung ihrer Kinder befürchtet.

Allerdings sind viele Einzelheiten zur Einsichtnahme noch immer nicht geklärt. Das BVA will jedoch die Details bis zum genannten Termin im Rahmen einer Rechtsverordnung regeln.

Viele Fragen sind noch ungeklärt

Die Hauptschwierigkeit bei der Erfüllung der Meldepflichten besteht derzeit in den zahlreichen Auslegungsfragen, die der Gesetzestext offenlässt. Muss zum Beispiel ein Gesellschafter eingetragen werden, der zwar mehr als 25 Prozent der Anteile hält, aber keinen entscheidenden Einfluss auf die Gesellschaft ausübt, weil ein Mitgesellschafter ein Mehrfachstimmrecht von über 75 Prozent hat?

Probleme bereiten auch Gesellschafterpools: Wenn sich zwei Gesellschafter mit je 20 Prozent zusammenschließen hat keiner einen beherrschenden Einfluss im Pool. Muss deshalb niemand gemeldet werden?

Schließlich ist auch die Reichweite der Meldefiktion nicht eindeutig geregelt. Kann sich zum Beispiel die Tochtergesellschaft darauf berufen, dass die Muttergesellschaft in das Transparenzregister eingetragen wurde? Löst also das Transparenzregister selbst eine Meldefiktion aus?

Konstruktive Zusammenarbeit statt Behördenbashing

Im Vergleich zu seinen Nachbarstaaten, deren Umsetzungsgesetze sich vielfach noch im Entwurfsstadium befinden, ist Deutschland in Sachen Transparenzregister nach vorne geprescht. Die undankbare Aufgabe, die bestehenden Rechtsunsicherheiten im Nachhinein auszuräumen, kommt hierzulande dem BVA als zuständige Bußgeld- und Auslegungsbehörde zu.

Das BVA führt deshalb eine FAQ-Übersicht, die einige, aber noch nicht alle dieser Auslegungsfragen behandelt. Für alle meldepflichtigen Unternehmenseinheiten bleibt indes die kurzfristig zu erledigende Recherche, wer an das Transparenzregister melden oder dies umgehend nachholen muss.

Es gibt aber auch eine gute Nachricht: Bei der empfindlichen Bußgeldandrohung hat das BVA schon mit dem Zaunpfahl gewunken. In den FAQs betont die Behörde zwar, dass dem Geldwäschegesetz zwar eine Ermahnung als Vorstufe eines Bußgeldverfahrens fremd sei. "Dies bedeutet jedoch nicht, dass in allen Fällen automatisch ein Bußgeld verhängt wird", stellt das BVA klar. Vielmehr werde in jedem Einzelfall geprüft, ob die Verhängung eines Bußgelds in dem jeweiligen Verfahrensstand angezeigt ist.

Man kann also davon ausgehen, dass das BVA sein Ermessen in der ersten Zeit und angesichts einiger Schwierigkeiten bei der Einführung großzügig ausüben wird.

Hans Christian Blum ist Equity Partner und Leiter des Geschäftsbereichs Private Clients bei CMS Deutschland. Er berät Unternehmer und vermögende Privatpersonen. Blum, zugleich Fachanwalt für Erbrecht, leitet das Institut Erbrecht des Deutschen Anwaltsinstitutes e.V. (DAI) in Bochum.

Dr. Dirk Schauer ist Senior Associate bei CMS Deutschland. Der Fachanwalt für Erbrecht berät Unternehmer und Privatpersonen in der nationalen und internationalen Vermögens- und Unternehmensnachfolge.

Hans Christian Blum und Dr. Dirk Schauer, Das neue Transparenzregister: Unternehmen fehlt der Durchblick . In: Legal Tribune Online, 02.11.2017 , https://www.lto.de/persistent/a_id/25343/ (abgerufen am: 20.04.2024 )

Infos zum Zitiervorschlag