Jüngst wurde die Verfassungsbeschwerde von Jan Böhmermann ohne Begründung nicht angenommen. Die Jahresstatistik des BVerfG zeigt: Nichtannahmen sind die Regel. Und 2021 waren die Erfolgsaussichten besonders schlecht.

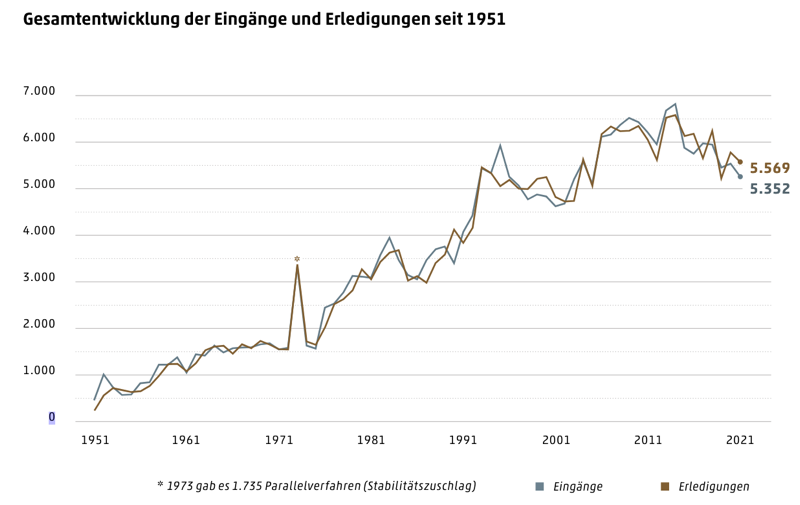

2021 feierte das Bundeverfassungsgericht (BVerfG) seinen 70. Geburtstag. Und so ist auch der am Mittwoch vorgelegte Jahresbericht 2021 etwas Besonderes. Der sehr ansprechend aufbereitete Bericht bringt interessante Einblicke in die Geschichte des Gerichts und zieht auch statistisch Bilanz. Seit 1951 sind über 245.000 Verfassungsbeschwerden beim BVerfG eingegangen, gefolgt von jeweils circa 4.000 Anträgen auf einstweilige Anordnung bzw. Normenkontrollen. Die Grafik der Gesamtentwicklung zeigt deutlich, dass die Arbeitsbelastung stetig gewachsen ist. Erst seit Mitte der 2010er Jahre ist ein Rückgang der Eingänge zu verzeichnen.

Wie schon zuvor im Jahr 2020 war auch im vergangenen Jahr die Corona-Pandemie für das Gericht prägend, viele Verfassungsbeschwerden richteten sich gegen die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie. Zudem hatten nach der Bundestagswahl viele Parteien Nichtanerkennungsbeschwerden eingereicht.

Nur 1,29 Prozent Erfolgsquote bei Verfassungsbeschwerden

Insgesamt hat das BVerfG im Jahr 2021 5.352 Eingänge verzeichnet, wovon 95 Prozent Verfassungsbeschwerden waren. Es konnten insgesamt mehr Verfahren erledigt werden, als im Jahr 2021 eingegangen sind. 67 Verfassungsbeschwerden waren erfolgreich. Die Erfolgsquote lag damit bei 1,29 Prozent. Seit Beginn der statistischen Auswertung durch das BVerfG ist das der zweitschlechteste Wert nach 1997 mit 0,97 Prozent. Er liegt deutlich unter der durchschnittlichen Erfolgsquote der vergangenen zehn Jahre von 1,85 Prozent.

Nicht nur die Wahrscheinlichkeit, vor dem BVerfG zu obsiegen, ist gering, sondern auch die Niederlage durch eine Begründung erklärt zu bekommen. Seit 1993 ist das BVerfG nach § 93d Abs. 1 S. 2 des Bundesverfassungsgerichtsgesetzes (BVerfGG) bei der Nichtannahme einer Verfassungsbeschwerde gesetzlich nicht mehr zu einer Begründung verpflichtet. Eine Verfassungsbeschwerde muss nach § 93a BVerfGG angenommen werden, sofern sie grundsätzliche verfassungsrechtliche Bedeutung hat oder wenn dies zur Durchsetzung eigener verfassungsmäßiger Rechte des Beschwerdeführers oder der Beschwerdeführerin notwendig ist.

Statistisch gesehen ist die Nichtannahme der Regelfall: Im Jahr 2021 hat das BVerfG 5.059 eingegangene Verfassungsbeschwerden verzeichnet, von denen 4.944 Verfassungsbeschwerden durch die Kammern nicht angenommen wurden.

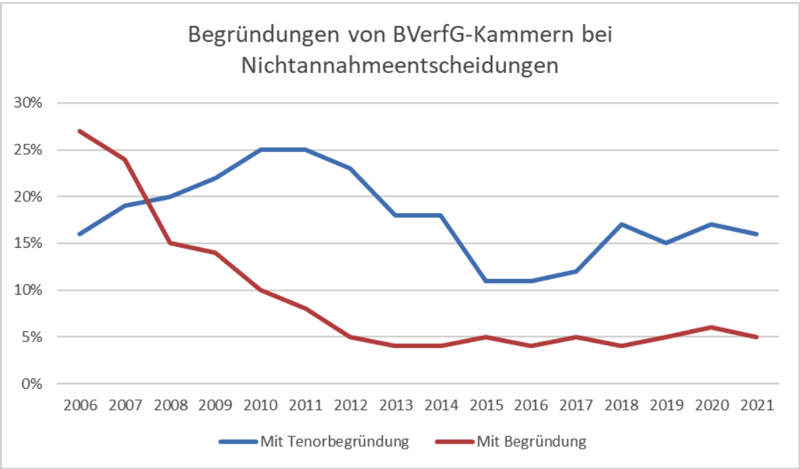

Nur 4,2 Prozent der Nichtannahmen wurden 2021 begründet

In nur 4,2 Prozent der Kammerentscheidungen erhielten Beschwerdeführende eine Begründung. In 79,4 Prozent wurde von einer Begründung gänzlich abgesehen. In weiteren 16,4 Prozent der Fälle gab es ausschließlich eine Tenorbegründung. Das ist eine kurze, oft nur einen Halbsatz lange Begründung, die in der Entscheidungsformel enthalten ist. Der jüngst entschiedene Böhmermann-Fall zum Schmähgedicht zählte mit dem Passus "[…], weil sie keine Aussicht auf Erfolg hat" etwa zu einer solchen Tenorbegründung.

Ein weiteres Beispiel für eine Tenorbegründung ist der Hinweis auf die Unzulässigkeit der Beschwerde oder dass sich der Beschwerdeführende "verfassungsrechtlich nicht hinreichend argumentativ mit vorinstanzlichen Entscheidungen auseinandergesetzt habe". Mithin erfahren Beschwerdeführende bei einer Tenorbegründung meist gar nicht oder nur floskelhaft, wo das Problem ihrer Beschwerde gelegen haben könnte.

Auf die Frage von LTO, wann eine Nichtannahme mit gar keiner Begründung, wann mit einer Tenorbegründung versehen wird und ob dahinter irgendeine Systematik steckt, kann der Pressesprecher des BVerfG nur antworten, dass die jeweilige Kammer nach Beratung gemäß § 93d Abs. 1 Satz 3 BVerfGG entscheidet, ob von einer Begründung abgesehen wird. Schlussfolgernd scheint es keine der Öffentlichkeit mitteilbare Systematik zu geben.

Anzahl der Begründungen auf niedrigem Niveau

Wirft man einen Blick in frühere Jahresstatistiken, fällt auf, dass die Zahl der begründeten Entscheidungen seit 2006 kontinuierlich stark gesunken ist, bis sie sich im Jahre 2012 auf niedrigem Niveau bei vier bis fünf Prozent eingependelt hat. Im Hinblick auf Tenorbegründungen gibt es keine eindeutige Entwicklung.

Als einer der Hauptgründe für den Wegfall der Begründungspflicht 1993 wurde die Arbeitsbelastung des BVerfG genannt. Seit Jahren liegen die eingehenden Verfassungsbeschwerden bei einem Wert zwischen 5.000 bis 6.000 pro Jahr. Trotzdem werden immer wieder Stimmen laut, die verfassungsrechtliche Bedenken an § 93d Abs. 1 S. 3 BVerfGG äußern und angesichts des ohnehin vorliegenden schriftlichen Gutachtens eine höhere Arbeitsbelastung des Gerichts in Zweifel ziehen.

Vorschläge für eine Änderung der Begründungspflicht sind indes bislang gescheitert, etwa ein entsprechender Antrag der AfD im Jahre 2018. Jüngst hat die Bremer Justizsenatorin Claudia Schilling (SPD) gegenüber LTO einen neuen Vorstoß für eine Begründungspflicht des BVerfG bei gleichzeitiger personeller Stärkung des Gerichts angekündigt.

Bundesverfassungsgericht legt Jahresstatistik vor: Geringste Erfolgsquote seit 24 Jahren . In: Legal Tribune Online, 23.02.2022 , https://www.lto.de/persistent/a_id/47627/ (abgerufen am: 20.04.2024 )

Infos zum Zitiervorschlag