Der Mord an Frederike von Möhlmann schreit förmlich nach einer Wiederaufnahme des Strafverfahrens. Doch wenn der Verdächtige es nicht war? Der Staat tut gut daran, bei den bestehenden Regelungen zu bleiben, so Marco Mansdörfer.

Der Fall Frederike von Möhlmann hat alles, was nötig ist, damit ein juristischer Sachverhalt zum Klassiker und zum Ausgangspunkt kontroverser Diskussionen an den Stammtischen wird: Eine einfache, dramatische und auch im Boulevard gepushte Geschichte, in der eine Kernfrage des Rechts bis auf das Unerträglichste zugespitzt wird, so dass im Ringen um die gerechte Lösung Freunde zu Feinden werden.

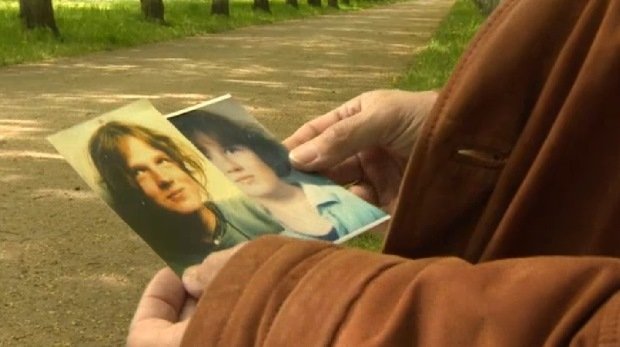

Im Einzelnen: Die damals 17-jährige Frederike, Schülerin und aus gutem Elternhaus, steigt an jenem Tag im November 1981 als Anhalterin in ein Auto. Sie wird vergewaltigt, erstochen, fürchterlich zugerichtet und in einem Wald liegen gelassen. Der Verdächtige, ein zur Tatzeit 21 Jahre alter Mann, wird erst wegen Mordes verurteilt. Er hat für die Tatzeit kein Alibi, Stofffasern deuten darauf hin, dass er am Tatort war; aber er gesteht nicht. Auf seine Revision zum Bundesgerichtshof wird er aus Mangel an Beweisen freigesprochen. Das höchste Gericht sieht Zweifel an der Täterschaft des Angeklagten.

In der Zwischenzeit hat sich die Kriminaltechnik wesentlich weiter entwickelt. DNA-Spuren an Asservaten von der damaligen Tat – einer Binde, die Frederike am Tattag benutzt hat, – sind mit denen des Täters identisch. Frederikes Vater fordert endlich Sühne, aber für die Staatsanwaltschaft ist das Strafverfahren erledigt und das Landgericht (LG) lehnt seine Zivilklage auf Schadensersatz ab.

Kann das Recht sein? Gibt es offenbar keine Möglichkeiten, auf technische Entwicklungen zu reagieren? Das ist so unbefriedigend! Ein Mörder darf ungesühnt sein Leben und seine Freiheit genießen und die Angehörigen und Eltern des Opfers müssen mit dieser Gewissheit jeden Tag aufs Neue zurechtkommen.

Auch ein Freispruch verhindert die Wiederaufnahme

Juristisch begründet wird dies mit der so genannten Rechtskraft des Urteils. Die Wiederaufnahme eines Strafverfahrens lässt das Recht nur in ganz engen Grenzen zu – und bei einer Wiederaufnahme zu Lasten eines Beschuldigten sind die Voraussetzungen nochmals strenger. § 362* Strafprozessordnung (StPO) erlaubt die Wiederaufnahme nur in vier Fällen: Wenn in der einstigen Hauptverhandlung gefälschte Urkunden vorgelegt wurden, wenn Zeugen oder Sachverständige falsch ausgesagt haben, wenn die erkennenden Richter ihre Pflichten verletzt haben oder wenn der Freigesprochene die Tat später glaubwürdig gesteht. Im Grundgesetz (GG), Art 103 Abs. 3 GG, steht dazu: "Niemand darf wegen derselben Tat auf Grund der allgemeinen Strafgesetze mehrmals bestraft werden."

Der Wortlaut scheint den Fall der Frederike zwar nicht zu treffen, weil dort der Täter ja gerade nicht bestraft, sondern freigesprochen wurde. Die Zunft der Juristen versteht diesen Satz aber nahezu einhellig so, dass grundsätzlich auch ein Freispruch ein erneutes Verfahren verhindern soll.

Immerhin wird dieser Grundsatz nicht absolut gesehen. Im Verfassungsrecht werden Grundrechte und Verfahrensprinzipien gegeneinander abgewogen. Man will eine "praktische Konkordanz" zwischen kollidierenden Interessen, so der inzwischen verstorbene Freiburger Verfassungsrechtler Konrad Hesse. Besteht also doch noch Hoffnung für die Eltern von Frederike? Muss eine Abwägung nicht dahin gehen, dass gerade bei neuen tatsächlichen Erkenntnissen aufgrund besserer technischer Möglichkeiten ein abgeschlossenes Verfahren doch wieder aufgerollt werden kann? Oder muss man zumindest das einfache Recht der Strafprozessordnung ergänzen?

* geändert am 11.09.2015 um 13.46 Uhr. Zuvor stand hier § 361 StPO.

2/2: Brutale, aber zwingende Regelungen des Rechtsstaates

Nein. Und nochmals: Nein. Die Antwort ist klar und brutal für Opfer und deren Angehörige. Für den Rechtsstaat ist sie zwingend. Die vier anerkannten Ausnahmen einer Wiederaufnahme lassen sich im Kern auf zwei Grundgedanken reduzieren: Die ersten drei in § 362* StPO genannten Ausnahmen betreffen alle so schweren Verfahrensmängel, dass dem ersten Verfahren seine Rechts"kraft" genommen wird.

Die letzte Ausnahme, das spätere Geständnis der Tat, lässt sich als Verzicht des Täters auf das ihn schützende Institut der Rechtskraft verstehen. Beide Ausnahmen greifen im Fall der Frederike von Möhlmann nicht ein. Die Möglichkeit neuer Tatsachenkenntnisse hat der Gesetzgeber gesehen. Er misst diesen aber nur bei einer Wiederaufnahme zu Gunsten (!) eines Verurteilten Bedeutung zu, § 359 Nr. 5 StPO. Im umgekehrten Fall bleibt die Akte zu.

Es geht nicht anders. Der Gesetzgeber muss Beschuldigten nach dem Ende des Verfahrens seinen Rechtsfrieden gewähren. Wer freigesprochen wurde, muss auf diesen Freispruch vertrauen dürfen. Wenn das Recht das nicht gewährleistet, dann würde der Beschuldigte zum Dauerbeschuldigten. Der Staat könnte jederzeit wieder und wieder zugreifen. Mit jedem Fortschritt der Kriminaltechnik nochmals. Aber kann man nicht die Wiederaufnahme nicht zumindest bei gewichtigen Fortschritten in der Kriminaltechnik zulassen? Wieder: Nein. Was gewichtig ist und was nicht, lässt sich nicht definieren. Die gentechnische Analyse scheint so ein Fortschritt, aber bei genauerem Hinsehen, muss man da ebenfalls zweifeln.

Zweifel kaum noch zu beseitigen

Wie es im Fall von Frederike scheint, bestätigen auch die neuen Spuren nur, dass der Beschuldigte mit hoher Wahrscheinlichkeit in Kontakt mit dem Mädchen war. Zum Tathergang geben die neuen Spuren wenig bis nichts her. Dass die neuen Spuren geeignet sind, gerade die Zweifel zu beseitigen, die seinerzeit zum Freispruch geführt haben, lässt sich auch nicht sagen. Im Übrigen müssten in einer neuen Hauptverhandlung nun nach über 30 Jahren alle Beweise neu erhoben werden. Welcher der damaligen Zeugen hat heute noch eine klare Erinnerung an die Geschehnisse von vor über 30 Jahren? Zur Kontrolle an den Leser: Was haben Sie am 4. November 1981 getan? Wer war damals Bundespräsident? Ein Richter müsste sich heute von den Vorgängen damals "überzeugen", § 261 StPO, dazu gehören z.B. der Tathergang, die Beteiligten oder das Vorliegen von Schuldausschlussgründen. Geschickt gestrickte Einlassungen des Beschuldigten könnte ein Gericht heute wohl kaum widerlegen.

Für die Angehörigen von Frederike wird das hart klingen, aber dass die Justiz diese Vorgänge heute befriedigend aufarbeiten könnte, erscheint illusionär. Mit viel größerer Wahrscheinlichkeit würde ein weiterer Prozess ein neues Desaster werden. Die Unsicherheiten wären größer und der Grundsatz in dubio pro reo umso gewichtiger. Unterstützung und Hilfe für Angehörige von Opfern ungeklärter Gewaltverbrechen ist wichtig. Der Strafprozess ist dafür nicht das richtige Mittel.

Der Autor Prof. Dr. Marco Mansdörfer ist Inhaber des Lehrstuhls für Strafrecht einschließlich Wirtschaftsstrafrecht und Strafprozessrecht an der Universität des Saarlandes. Zudem ist er als selbstständiger Strafverteidiger mit einem Schwerpunkt auf Wirtschaftsstrafrecht tätig.

Prof. Dr. Marco Mansdörfer , Wiederaufnahme im Strafverfahren: Brutaler Rechtsstaat . In: Legal Tribune Online, 11.09.2015 , https://www.lto.de/persistent/a_id/16851/ (abgerufen am: 25.04.2024 )

Infos zum Zitiervorschlag