Die Polizei fahndet längst auch in Sozialen Netzwerken – doch bald könnte dabei spezielle Software zur Anwendung kommen, die Inhalte automatisch auswertet. Dafür fehlt es aktuell an speziellen Befugnissen, meint Sebastian J. Golla.

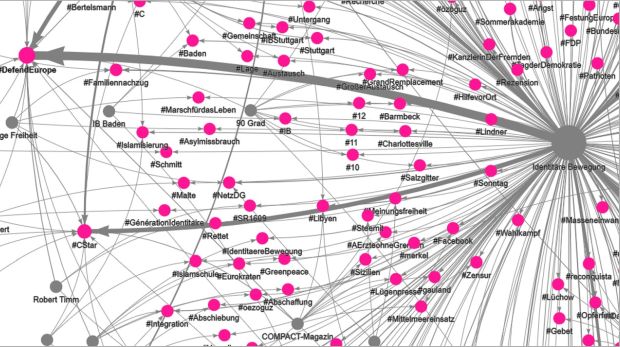

Wer selbst schon einmal in den Weiten eines Sozialen Netzwerks wie Facebook Detektiv gespielt hat, weiß: Die Suche nach Informationen und ihre Auswertung ist mühevolle Kleinarbeit. Entsprechend aufwendig ist es für Polizisten, hier auf "Streife" zu gehen, um Gefahren zu erkennen und abzuwehren. Passende Software würde diese Arbeit erleichtern. Entsprechende Anwendungen können programmiert und trainiert werden, um rechtswidrige Inhalte anhand von Schlagworten aufzufinden. Sie können Beziehungen in Sozialen Netzwerken visuell aufbereiten und Personen erkennen, die durch ihr Kommunikationsverhalten und ihre Profile bestimmte Merkmale erfüllen.

Die Nutzung derartiger Hilfsmittel greift jedoch in Grundrechte ein. Gegenüber einer manuellen "Online-Streife", bei der Polizisten geleitet von Lesezeichen und Erfahrungswerten durch das Internet surfen, erreicht die Datenverarbeitung eine ganz neue Qualität. Sie muss sich an den Rechten auf informationelle Selbstbestimmung und Datenschutz messen lassen. Dies gilt auch dann, wenn die Datenverarbeitung sich nur auf offen zugängliche Bereiche bezieht. Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) hat 2008 entschieden, dass wenn Daten "durch ihre systematische Erfassung, Sammlung und Verarbeitung einen zusätzlichen Aussagewert erhalten" (BVerfGE 120, 351 (362)), ihre Verarbeitung einen Eingriff darstellt.

Das Vermächtnis der Rasterfahndung

Spezielle Regelungen für den Einsatz solcher Software existieren im Polizeirecht nicht. Allenfalls die Befugnisse zur Rasterfahndung kommen der Funktionsweise der beschriebenen Anwendungen nahe. Für die Rasterfahndung ist charakteristisch, dass aus mehreren außerpolizeilichen Datenbeständen erhobene Daten miteinander oder mit polizeilichen Datenbeständen abgeglichen werden, um anhand einer Fahndungshypothese ein Profil zu erstellen und so gesuchte Personen zu ermitteln. Ein bekanntes Beispiel für ihren Einsatz ist die Suche nach konspirativen Wohnungen von RAF-Mitgliedern im Jahre 1979 anhand von Informationen über die Barzahlung von Stromrechnungen und die Verwendung legaler Namen.

Die automatisierte Auswertung Sozialer Netzwerke weist Gemeinsamkeiten mit, aber auch Unterschiede zu dieser Vorgehensweise auf. In beiden Fällen geht es um den automatisierten Abgleich von personenbezogenen Daten, die potentiell eine Vielzahl von Personen betreffen. Ein wesentlicher Unterschied zur Rasterfahndung besteht aber, wenn bei der Auswertung Sozialer Netzwerke nur öffentlich zugängliche Daten verwendet werden. In dieser Hinsicht ist die Rasterfahndung eingriffsintensiver. Auch wenn die Befugnisse zur Rasterfahndung die Auswertung Sozialer Netzwerke dem Wortlaut nach decken können, sind zumindest ihre hohen Eingriffsvoraussetzungen nicht darauf zugeschnitten.

Generalklauseln und Eingriffstiefen

Eher kommt ein Einsatz polizeilicher Analysesoftware in Sozialen Netzwerken auf Grundlage der Generalklauseln zur Datenerhebung und -verarbeitung in Betracht. Diese ermächtigen die Polizei zu der Erhebung und Verarbeitung der personenbezogenen Daten, die sie zur Erfüllung ihrer Aufgaben benötigt. Ein Rückgriff auf diese Generalklauseln ist aber nur möglich, wenn die Intensität des damit verbundenen Grundrechtseingriffs gering ist. Für die Beurteilung der Intensität haben sich eine Reihe von Kriterien etabliert. Dazu zählen die Anzahl der von einer Datenverarbeitung betroffenen Personen, die Streubreite des Eingriffs und das Vorliegen eines Anlasses für diesen.

Weiter ist für die Intensität des Eingriffes relevant, welche Art von Daten verarbeitet werden und welche Folgen dadurch zu erwarten sind. Bestimmte Informationen genießen einen besonderen Schutz, etwa solche über Herkunft oder religiöse Überzeugungen. Dies ist beispielswiese zu berücksichtigen, wenn die Polizei Software nutzen möchte, um Nutzergruppen in islamistischen Milieus zu identifizieren. Als nachteilige Folgen kann der Einsatz von Analysetools für die Betroffenen Ermittlungsmaßnahmen nach sich ziehen sowie eine stigmatisierende Wirkung haben.

Auch dass der Einsatz der Anwendungen heimlich stattfindet und die Daten nicht unmittelbar bei den Betroffenen erhoben werden, erhöht die Intensität des Eingriffs. Dies erschwert es den Betroffenen, Rechtsschutz gegen die Maßnahmen zu erlangen. Auf der anderen Seite verringert es die Intensität, wenn nur allgemein zugängliche Daten verarbeitet werden. Auch eine sofortige Anonymisierung der Daten ist zu berücksichtigen und mindert die Eingriffsintensität.

Anhand dieser Kriterien sind die Funktionen einer Analysesoftware zu betrachten. Ihre technische Gestaltung ist von großer Bedeutung für die legale Möglichkeit ihres Einsatzes. Gerade ereignis- oder gruppenbezogene Analysen, bei denen das Individuum nicht im Mittelpunkt steht, könnten sich auf Grundlage der Generalklauseln realisieren lassen. So etwa, wenn eine Software die Verwendung bestimmter auffälliger Begriffe und Hashtags (wie zB #KanzlerinDerFremden) in bestimmten Milieus und Gruppen untersucht. Eine massenhafte Tiefenauswertung personenbezogener Daten sollte allerdings technisch und organisatorisch ausgeschlossen sein.

Diskussion um die Lizenz zum Schürfen

Derzeit entfaltet sich eine Diskussion um die Schaffung neuer polizeilicher Befugnisse zur automatisierten Erhebung und Auswertung von Daten. Gesetzgeberische Ansätze finden sich in den Entwürfen neuer Polizeigesetze in Nordrhein-Westfalen und Hessen. In Nordrhein-Westfalen nimmt die Begründung zur Änderung des Polizeigesetzes auf die Erhebung von öffentlichen personenbezogenen Daten in Sozialen Netzwerken Bezug, LT NRW-Drs. 17/2576. Die Generalklausel zur Datenerhebung soll klarstellend regeln, dass die Polizei personenbezogene Daten erheben darf, die von der betroffenen Person erkennbar öffentlich gemacht wurden.

Der Entwurf zur Änderung des Hessischen Gesetzes über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (HessLT-Drs. 19/6502) sieht in § 25a eine Befugnis zur automatisierten Datenanalyse vor, die bisher ohne Beispiel ist. Als Ansatz zur Regelung einer sich etablierenden Praxis bewerteten die Sachverständigen im Gesetzgebungsverfahren diese überwiegend positiv. § 25a passt allerdings nicht auf die Auswertung Sozialer Netzwerke. Er soll nur die Weiterverwendung bereits erhobener Daten und vor allem die Kombination von Daten aus vorhandenen Beständen ermöglichen, um neue Informationen zu gewinnen. Eine Vorbildfunktion hat die Regelung aber insoweit, als sie die Ziele der Datenverarbeitung spezifisch beschreibt.

Auch die rechtswissenschaftliche Literatur setzt sich mit der Schaffung neuer polizeilicher Befugnisse für die automatisierte Auswertung von personenbezogenen Daten auseinander. Unter dem Schlagwort "Data Mining" (Datenschürfen) steht hier weniger die erstmalige Erhebung der Daten als ihre weitere Auswertung anhand neuer technischer Hilfsmittel im Vordergrund. Die Diskussionen stehen hier ebenso wie die Bemühungen in der Gesetzgebung noch am Anfang. Es ist aber zu erwarten, dass der automatisierte Umgang mit offen zugänglichen Daten zukünftig eine wichtige Rolle in der Polizeiarbeit einnehmen und die Auseinandersetzung mit dem Thema zunehmen wird.

Es bleibt ein Regelungsbedarf

Gute Gründe sprechen dafür, die Erhebung und Auswertung personenbezogener Daten aus offenen Quellen durch die Polizei genauer zu regeln. Dies wäre schon zur Klarstellung hilfreich. Die Generalklauseln bringen hier keine Rechtssicherheit. Auch das verfassungsrechtliche Bestimmtheitsgebot spricht für eine genauere Regelung. Dass Erhebung und Verarbeitung öffentlich zugänglicher Informationen eine spezifische Befugnis mit genauer Zweckbestimmung erfordern können, zeigt etwa die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zur KfZ-Kennzeichenerfassung.

Schließlich ist zu erwarten, dass mit den wachsenden technologischen Möglichkeiten auch die Intensität der Eingriffe in die Rechte der Betroffenen durch automatisierte Auswertungen allgemein zugänglicher Daten steigen wird. Spätestens dann wird eine spezielle Regelung erforderlich sein, wenn die Polizei entsprechende Hilfsmittel einsetzen möchte.

Der Autor Sebastian J. Golla ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz. Er forscht zum Datenschutzrecht, Sicherheitsrecht und Strafrecht. Im Rahmen der vom BMBF geförderten Projekte INTEGER und PANDORA ist er mit der rechtlichen Bewertung der automatisierten Analyse von Daten aus öffentlich zugänglichen Bereichen Sozialer Netzwerke im Internet befasst.

Polizei-Software zur Auswertung Sozialer Netzwerke: Mit der Lizenz zum Schürfen . In: Legal Tribune Online, 13.08.2018 , https://www.lto.de/persistent/a_id/30295/ (abgerufen am: 19.04.2024 )

Infos zum Zitiervorschlag