Der Streit um sog. Raubkunst aus der Kolonialzeit erhitzt immer wieder die Gemüter. Ein neues Buch will hingegen zeigen, wie vielfältig die Forderungen nach Wiedergutmachung historischen Unrechts inzwischen sind.

Ob es um den Parthenon-Fries der Akropolis in London, um die sich Briten und Griechen seit 200 Jahren streiten, oder die Benin-Bronzen in Berlin geht: Die öffentlichen Kontroversen um solche Artefakte wirken immer ein wenig wie die kindliche Angst davor, bei der Verteilung von wichtigen Gütern zu kurz zu kommen.

Verfiele beispielsweise Mario Delpini, der heutige Erzbischof von Mailand, auf die Idee, vom Kölner Domkapitel die Rückgabe jener Knochen zu verlangen, die sein Kollege Rainald von Dassel im Jahr 1164 unter etwas zweifelhaften Umständen an den Rhein bringen ließ, wo sie seither als die Gebeine der Heiligen Drei Könige kultisch verehrt werden, dürfte man sich sicher sein: Es würden sich auch jene Kölner empören, die für sakrale Knochen sonst gar nichts übrighaben.

Wenn es schwerfällt, die Kontroversen um Kunst und Krempel stets ganz ernst zu nehmen, beruht das aber nicht allein auf dieser seltsamen Sorge um Besitzstände, deren praktischer Nutzen oder ästhetischer Wert sich oft den am lautesten Empörten gar nicht erschließt. Es kommt hinzu, dass der Streit um den geografischen Aufbewahrungsort von Schätzen, die als "res extra commercium" (dem Privatrechtsverkehr entzogene Sachen, etwa im Staatsvermögen) keinem Menschen und allen Menschen zugleich gehören, müßig ist – um mehr als praktische Konkordanz zwischen Fremdenverkehr und Museumskonservatoren geht es letztlich nicht. Diese Sorge um die Besitzstände ist, auch wenn gerne viel Wirbel darum gemacht wird, keine unlösbare Aufgabe.

Reparationen als rechtspolitisches Paradigma

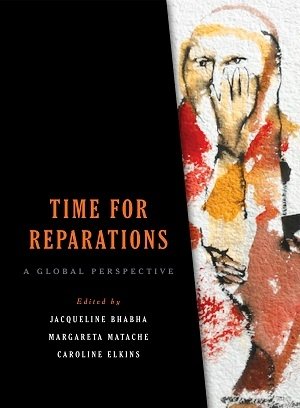

Den Verdacht hingegen, es mit Aufgaben zu tun zu bekommen, die jedenfalls im gezogenen Rahmen kaum lösbar sein könnten, weckt das Werk "Time for Reparations. A Global Perspective".

Der von der britischen Rechtsanwältin Jacqueline Bhabha, der rumänischen Politologin Margareta Matache und der US-Historikerin Caroline Elkins – allesamt Professorinnen in Harvard – herausgegebene Band enthält 17 Beiträge, die auf die eine oder andere Weise die Wiedergutmachung historisch erlittenen Unrechts einfordern oder Bemühungen auf dem Weg zu ihr beschreiben – meist an der Schnittstelle von der historischen zur juristischen Erkenntnis.

Die Sachverhalte und analytischen wie normativen Perspektiven sind dabei weit gespannt. Sie reichen von der Auseinandersetzung zwischen der indigenen US-Nation der Cherokee mit den Nachkommen afroamerikanischer Sklaven von Stammesangehörigen über den Wohlstand, den britische Universitäten einst aus der transatlantischen Sklavenwirtschaft zogen, von der prekären Lage der Roma in Europa bis zur Frage, welche straf- und haftungsrechtlichen Konsequenzen das Hungern oder Aushungern größerer Bevölkerungsgruppen haben könnte.

Für das weite geografische und historische Spektrum der Aufsätze, die teils in die juristische Prozessgeschichte einführen, teils geschichtspolitische Kontroversen umreißen, mag das hier gewählte Wort von der "Wiedergutmachung" etwas schwammig wirken. Ganz unpassend ist es angesichts des schwer greifbaren Gegenstands von "Time for Reparations" vielleicht trotzdem nicht.

Zum Beispiel: Sklaven der Native Americans

Sollten Bhabha, Matache und Elkins mit ihrer Überzeugung richtig liegen, dass die Forderung nach Wiedergutmachung historischen Unrechts auf dem Wege der Reparation – und hier des nicht zuletzt ökonomischen Schadensersatzes – das Gebot der Stunde ist, kann die Vielfalt der in ihrem Band angesprochenen Gegenstände jedoch nicht schaden. Denn von der Genese der kontroversen Fälle bis zu den rhetorischen Mitteln, die zum Tragen kommen, wird auch lernen wollen, wer Vorbehalte gegenüber einzelnen Forderungen oder der Herangehensweise als Ganzer hat.

Ein relativ bekanntes Beispiel dafür, dass es nicht allein um die Monetarisierung historischen Elends geht, sondern jedenfalls auch um Fragen beachtlicher personaler Identität, zeichnet die US-Historikern Tiya Miles nach.

Ihr Beitrag geht im Detail auf den Konflikt zwischen der in den USA staatlich organisierten Nation der Cherokee und einigen Nachfahren afroamerikanischer Sklaven ein. In ihren ursprünglichen Siedlungsgebieten im Osten der USA waren viele Angehörige der indianischen Ethnie erfolgreiche Landwirte gewesen, die seit dem 17. Jahrhundert dem Beispiel ihrer europäischen Nachbarn folgten und aus Afrika verschleppte Menschen als Sklaven einsetzten.

Einige Jahre bevor die Cherokee unter US-Präsident Andrew Jackson genötigt wurden, ins wenig attraktive Oklahoma umzusiedeln, trug sich ein von Tiya Miles referierter Prozess zu. Vor dem Cherokee-Stammesrat begehrte ein vermögender Landwirt und Offizier dieser indianischen Nation, dass seine leiblichen Kinder mit seiner afrikanischen Sklavin als Volks- und legitime Familienangehörige anerkannt werden sollten.

Historische Analyse oder taktisches Motiv?

Zwar gestand der Stammesrat ihm dies zu, forderte ihn jedoch auf, mit der Frau keine weiteren Kinder zu zeugen. Zudem wurde ins Cherokee-Recht bald darauf das Verbot aufgenommen, sexuelle Beziehungen mit Schwarzen einzugehen, Verstöße waren bedroht mit empfindlichen Prügelstrafen.

Nicht wenige der Sklaven begleiteten die Cherokee nach 1830 ins öde Oklahoma, wo sie 1865 an der US-Sklavenemanzipation teilhatten – ihre Zugehörigkeit zur Cherokee-Nation wurde ihnen dabei im 19. Jahrhundert zugesichert, im Jahr 2007 mangels "Reinblütigkeit" aber wieder abgesprochen.

Miles geht auf den erheblichen politischen Druck aus Washington ein, diese Entscheidung zu revidieren. Obwohl die US-Bundesregierung sich letztlich gegen den Tribalismus der Native Americans einsetzte, indem sie die Gleichheits- und Bürgerrechte der Sklaven-Nachfahren verfocht, betont die Historikerin, dass das Elend der Sklaverei eine Sache der 'weißen' Mehrheitsgesellschaft gewesen sei, die eine familiär nettere indianische Kultur pervertiert habe.

Die Frage, ob dies noch eine gute historische Analyse oder vom taktischen Motiv geprägt ist, mit der US-Bundesregierung einen solventen Schuldner nicht aus der historisch-juristischen Haftung entlassen zu wollen, bleibt offen.

Rechnungsprüfungshof setzt Übersee in Aufruhr

Dass es nicht immer um die notorischen US-Angelegenheiten gehen muss, zeigt die französische Juristin Mireille Fanon-Mendès-France in einem Beitrag zu den unverhofften Konsequenzen eines Berichts der Cour des Comptes, des französischen Rechnungsprüfungshofes, aus dem Jahr 2018.

Die Cour des Comptes hatte festgestellt, dass die Republik Frankreich in den Jahren 2011 bis 2016 rund 500 Millionen Euro Steuern zu wenig erhoben hatte, und zwar in den überseeischen Departements. Ein Grund lag darin, dass dort die Eigentumsverhältnisse an Grund und Boden vielfach unzureichend dokumentiert sind.

Auf der Karibikinsel Guadeloupe bewirtschafteten, wie die Juristin erklärt, immer noch überwiegend Nachfahren von Sklaven den Boden, während die Erben der Plantagen- und Sklaveneigentümer über die grundsätzlich besseren Dokumente verfügten, um ihre Rechte an den Nutzflächen zu belegen.

Obwohl das französische Recht – ein Motiv noch von 1789 her – die Interessen derjenigen zu begünstigen suche, die faktisch den Boden bewirtschaften, habe der Staat massiv mit Polizeigewalt gegen die kleinen Landwirte von Guadeloupe durchgegriffen, als diese – Nebenwirkung des Rechnungsprüfungsberichts – ihre Ansprüche auf den Boden dingfest zu machen versuchten. In der Reparation der Sklaverei gebe die Republik Frankreich, so Fanon-Mendès-France, seit über 200 Jahren kein gutes Bild ab.

Von Archiv- und Schulzugängen

Bevor aber über Grundbuchblätter gestritten werden kann, sind manchmal noch sehr viel staubigere Wege zu gehen. Die Historikerin Caroline Elkins beschreibt beispielsweise, wie es um den Zugang zu den britischen Archiven aus der Kolonialzeit bestellt ist.

Durch ihre Darstellung zum britischen Staatsterror während des Mau-Mau-Aufstands in Kenia, 1952–1960, war Elkins sachkundige Zeugin in einem Verfahren, das Kenianer in jüngerer Zeit gegen das Vereinigte Königreich anstrengten, weil sie oder ihre Angehörigen in großer Zahl in Lagern inhaftiert, gefoltert und hingerichtet worden waren.

Doch wozu in die Ferne schweifen, liegt das Übel doch so nah. Denn zwei Beiträge des Sammelbands befassen sich mit dem Elend der europäischen Roma – nach Meinung der Verfasser ein auch vom geschichtspolitischen Aktivismus ausgeblendetes Beispiel reparationsbedürftigen Staatshandelns, das vom Genozid über offen rassistische Politik, etwa im Ungarn der Gegenwart, bis zur deutschen Praxis reiche, Roma-Kinder zu Unrecht sonderbeschult zu haben.

Die Entscheidung des Landgerichts Köln aus dem Jahre 2018, hier Schadensersatz zuzusprechen (Urt. v. 17.07.2018, Az. 5 O 182/16), gilt ihnen als Lichtblick – und zeigt zugleich, wie weit der Begriff "Reparationen" gespannt wird, stand hier doch das ganz individuelle Recht eines Kindes im Raum, seinem kognitiven Vermögen angemessen die allgemeine Schule besuchen zu dürfen.

Seltsame Seiten der Wiedergutmachungsdenker

Der Vorbehalt gegen den Ansatz bleibt nicht allein. In seinem grundlegenden Beitrag zu Wiedergutmachungs-Strategien mutmaßt etwa der kenianisch-amerikanische Jurist Makau W. Mutua, dass die Entschädigung jüdischer Opfer des Holocaust auf "starke Verbündete" in den USA zurückzuführen gewesen sei – eine zwar nicht völlig abwegige Beobachtung. Doch klingt immer wieder ein seltsamer Neid an, dass die jüdischen Opfer staatlichen Terrors nicht ganz leer ausgingen.

Für die Orientierung, wie die geschichtspolitischen Anliegen von Postkolonialismus & Co. ihren Weg in die Gerichtssäle und aufs diplomatische Parkett suchen, ist der Sammelband aber zweifellos wertvoll.

Hinweis: Jacqueline Bhabha, Margareta Matache, Caroline Elkins (Hg.): Time for Reparations. A Global Perspective. University of Pennsylvania Press 2021, 384 Seiten.

Reparationen als rechtspolitisches Allheilmittel?: Gebeine aus Mailand bleiben in Köln . In: Legal Tribune Online, 14.08.2022 , https://www.lto.de/persistent/a_id/49304/ (abgerufen am: 25.04.2024 )

Infos zum Zitiervorschlag