In seinem Bestseller "1913. Sommer des Jahrhunderts" führt Florian Illies allerlei Ereignisse an, die vor 100 Jahren die Kunstwelt erschütterten. Die Juristerei kommt nur sparsam vor. Dabei tauchte eine bemerkenswerte Einrichtung zwischen Recht und Kunst im April 1913 auf: In Bayern beteiligte man die Bürger über Beiräte an der autoritären Staatspraxis der Theaterzensur, erzählt Martin Rath.

Einen beruhigenden Hinweis darauf, dass die Welt früher auch schon anstrengend war, finden Arbeits- und Medizinrechtler in Florian Illies Bestseller-Sachbuch über das Kulturgeschehen des Jahres 1913: Einer ihrer Kollegen, der böhmische Versicherungsbeamte Dr. iur. Franz Kafka litt nicht nur unter seinem Seelenleben ganz allgemein, sondern auch unter der damals sehr populären Neurasthenie, derentwegen er sich zeitweilig vom Dienst befreit haben lassen soll. Neurasthenie, man könnte auch schlicht von allgemeiner Erschöpfung sprechen. Heute heißt das ja Burnout.

Die Auszeit vom Dienst bei der Arbeiter-Unfall-Versicherungs-Anstalt für das Königreich Böhmen nutzte Kafka für ein Praktikum in einer Prager Gärtnerei, was ungefähr der heutigen Vorgehensweise in Burnout-Fällen entsprechen könnte, beendete diese arg bodenständige Arbeit aber Ende April 1913 rasch wieder, als er hörte, dass der Sohn des Gärtners sich unlängst suizidiert hätte: Ein womöglich beunruhigender Hinweis darauf, dass Beschäftigungstherapie in der Natur nur eine begrenzte Heilkraft hat.

Schnee in München, Sittenwächter in Köln

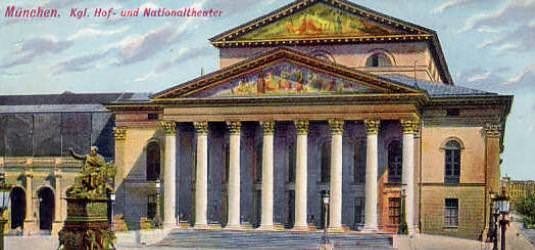

Vielleicht wären Kafkas Lebensgeister im Theater besser untergebracht gewesen: "Am 30. April 1913 wird Frank Wedekinds Theaterstück 'Lulu' von der Zensur verboten", heißt es in Illies Buch. Thomas Mann als frischgebackenes Mitglied des Zensurbeirats habe sich mit einem positiven Gutachten nicht durchsetzen können. Diese Erzählung ist mindestens ergänzungsbedürftig.

In den Teilstaaten des Deutschen Reichs wie auch in anderen europäischen Ländern war seinerzeit das Theater einer Vorzensur unterworfen. Sogar noch die erste Londoner Aufführung des Musicals "Hair" kam verspätet zustande, weil bis 1968 der "Lord Chamberlain of the Household" Bühnenwerke zensierte.

In Deutschland war die Vorzensur für Bühnenwerke bereits vor dem Ersten Weltkrieg stark umstritten. Die Künstler kritisierten u.a. die Tendenz der Polizeibehörden, Stücke von moderner Tendenz zu verbieten oder nur unter teils bizarren Auflagen zu genehmigen. Bühnenwerke, die sich explizit mit Fragen von Sexualität beschäftigten, konnten regelmäßig nur als Privatvorführungen auf die Bretter gebracht werden. Die engere Vorzensur entfiel dann zwar, allerdings war der Zutritt auf Mitglieder interessierter Vereine beschränkt. Öffentliche Werbung sowie eine Wiederholung der Aufführung wurde von den Polizeibehörden teils rigoros unterbunden – mit negativen Konsequenzen für Wirtschaftlichkeit und künstlerische Qualität.

Zudem lagen zwei gar nicht kleine Bürgerbewegungen über Kreuz: 1904 kam in Köln die immerhin schon 16. Konferenz der deutschen Sittlichkeitsverbände zusammen. Diese Vereinigungen wandten sich höchst aktiv gegen "unsittliche" Darstellungen in Literatur und Theater, bald auch im Kino. Neben christlichen Moralvorstellungen gab ihnen die Vorstellung Auftrieb, unverhüllte Sexualität in der Kunst würde die "Wehrkraft des jungen Deutschen Reiches" untergraben.

Talibaneske Forderungen und Münchener Pragmatismus

Im Wesentlichen war die Theater-Zensur einfaches Polizeirecht, also Ländersache, und wurde als allgemeine Gefahrenabwehr gerechtfertigt. Seit 1892 beschäftigte sich auch die große Politik mit Zensur: Die sogenannte "Lex Heinze" sollte nach ersten Entwürfen jede öffentliche Darstellung "unsittlicher" Sachverhalte unter Strafe stellen. Die ursprünglichen Vorlagen erfassten auch das Theater und die Wissenschaft.

Unzucht liegt bekanntlich oft im Auge des Betrachters. Die Entwürfe der "Lex Heinze" hätten auf ein talibanartiges Verbot von Nacktheit in der deutschen Öffentlichkeit hinauslaufen können. Griechische Statuen also nur noch mit schwarzem Balken? Undenkbar. Die liberale und sozialdemokratische Opposition organisierte sich dagegen im Goethe-Bund. Eine Versammlung gegen die Sittlichkeitsgesetzgebung brachte es allein in München auf 6.000 Teilnehmer. Das am 6. Februar 1900 beschlossene Gesetz wurde in der Folge deutlich entschärft.

Die öffentliche Moral blieb umkämpft. Der königlich-bayerische Bezirksamtsassessor Dr. Dietrich Bittinger, in der Münchener Polizeidirektion als Referent für die Theaterzensur zuständig, regte mit Schreiben vom 19. Juni 1907 an, einen Zensurbeirat einzusetzen, der die Behörde gutachterlich beraten solle. Das war bayerisch innovativ. In Berlin übte der Polizeipräsident die Theaterzensur beispielsweise nur mit gelegentlicher externer Beratung aus.

2/2: Münchener Theaterzensur ab 1908

Die Vorschläge des Assessors wurden von höheren Regierungsstellen geflissentlich bearbeitet. Es folgte eine vorbildliche schriftliche Anhörung von Zensurbehörden anderer deutscher Teilstaaten sowie prominenter Rechtswissenschaftler. Man entschied sich schon bald nach dem Vorschlag vom Juni 1907 für den bayerischen Sonderweg, in erster Linie wohl, damit die Zensur bei gleichem Ergebnis höhere Legitimität gewönne. Zur Auswahl der Beitragsmitglieder hieß es:

"Es muß, ohne die Moderne zu übersehen, auf Männer konservativer Richtung Bedacht genommen werden, die nach ihrer gesamten bisherigen Betätigung Gewähr dafür bieten, daß die Zensur nicht aus den ihr zukommenden, ihre Existenzberechtigung begründenden Bahnen einer positiven, staatserhaltenden, nationalen und monarchistischen Institution gedrängt wird."

Schon am 20. März 1908 trafen sich die zukünftigen Mitglieder der zwei Haupt- und zwei Ersatzkommissionen unter Vorsitz des Münchener Polizeipräsidenten von der Heydte: Gestandene Professoren, Mediziner – wie der bekannte Psychiater Emil Kraepelin als Vertreter der "Sittlichkeitsverbände" – Gymnasial- und Realschullehrer. Der Altersdurchschnitt der Herren lag deutlich über 60 Jahren. Juristen waren nicht dabei.

Theaterleute hatten wie bisher vorab einen Antrag zu stellen und das Manuskript vorzulegen. Dessen Begutachtung übernahm nun die Kommission im schriftlichen Verfahren oder durch Besuch der Generalproben.

Mit seinen ersten entscheidungsrelevanten Gutachten reizte der Zensurbeirat den Unmut der Sittlichkeitswächter: Neben einem Schwank von Max Dreyer, "Das Tal des Lebens", in dem ein fiktiver österreichischer Graf von einem Förster gehörnt wird, wurde nun auch Frank Wedekinds "Frühlingserwachen" unter Auflagen freigegeben – ein Pubertätsdrama, das bekanntlich so "unsittlich" ist, dass des heute mitunter als Pflichtstoff in Schulen gelesen wird.

Der Unmut äußerte sich in massivem Protest. Anspielungen auf Sexualität in weiteren Stücken vor allem Wedekinds wurden daher in den Folgejahren schneller unter die verbotspflichtige Unsittlichkeit subsumiert. Als am 24. April 1913 eine Theatergruppe die öffentliche Aufführung von Wedekinds "Lulu" – eine Kompilation zuvor bereits untersagter Stücke – zu genehmigen beantragte, existierte ein starker Vorbehalt gegen den Dramatiker. Thomas Mann, eine Ausnahmefigur im Zensurbeirat, votierte für die Genehmigung – die Mehrheit aus sittlichen Gründen dagegen. Zugestellt wurde der Bescheid am 16. Mai 1913. Immerhin folgte eine beschränkte Privataufführung. Am 26. Mai trat Mann von seinem Amt zurück.

Komisch-fremde Dogmatik der Theaterzensur

Wer heutige Menschenrechtskataloge eher freiheitsfreundlich zu lesen gelernt hat, findet in der juristischen Literatur des Kaiserreichs erstaunliche Ausführungen zur Theaterzensur.

So heißt es beispielsweise in Artikel 27 der preußischen Verfassung vom 31. Januar 1850: "(1) Jeder Preuße hat das Recht, durch Wort, Schrift, Druck und bildliche Darstellung seine Meinung frei zu äußern. (2) Die Censur darf nicht eingeführt werden; jede andere Beschränkung der Preßfreiheit nur im Wege der Gesetzgebung." Diesen zweiten Absatz interpretierten nicht nur Polizeipraktiker als Ausnahme der geschützten Meinungsfreiheit, auch ein Fritz Stahn interpretierte die Verfassungsnorm in seiner 1915 erschienen Dissertation noch strikt wörtlich, freiheitsunfreundlich.

Der frischgebackene Dr. iur. und Reserveleutnant Stahn hatte zudem eine interessante Idee zur Reichweite der Meinungsfreiheit: Schauspieler äußerten gar keine eigene Meinung, sondern seien Instrument der Meinungsfreiheit des Dramatikers, der diese ja schon durch das Schreiben des Stücks habe ausüben können. Schauspieler gäben bestenfalls noch etwas Affekt hinzu. Wäre dieser Gedanke heute noch vertretbar, man könnte wohl das Internet zur Hälfte stilllegen, wäre doch das ganze Nachgeplapper und affektive "Daumen hoch"-Zeigen nicht von der Meinungsfreiheit gedeckt.

Fazit: Im ewigen Kampf Bayern vs. Preußen hatten die Bayern rechtshistorisch die Nase vorn mit ihrer Innovation, die Zivilgesellschaft durch "Beiräte" in autoritäre Staatspraxis einzubinden. Immerhin hatte aber Stahn einen glänzenden brandaktuellen Gedanken: Wenn Frauen im Theater Hüte tragen, die die Sicht behinderten, oder die Herren durch Quatschen die Schauspieler störten, sei das als "grober Unfug" polizeirechtswidrig nach § 360 Abs. 1 Nr. 11 Reichsstrafgesetzbuch, heute: § 118 Ordnungswidrigkeitengesetz.

Man kann sich darüber streiten, ob die Münchner Zensurgeschichte noch von großem Interesse ist. Dem preußischen Dr. Stahn, dem Frauenhüte und Herrengespräche im Theater polizeirechtswidrig erschienen, gehört aber die Zukunft: Als Stoßgebet, wenn im Konzert oder Theater mal wieder Nachbars Handy klingelt.

Hinweis: "Die Theaterzensur in München 1900-1918" wurde von Michael Meyer in seiner 1982 erschienenen geschichtswissenschaftlichen Dissertation erschlossen.

Martin Rath, Gegen die "Unsittlichkeit" im Theater: Mit Thomas Mann als Hilfszensor . In: Legal Tribune Online, 21.04.2013 , https://www.lto.de/persistent/a_id/8571/ (abgerufen am: 23.04.2024 )

Infos zum Zitiervorschlag